La Chiesa e i romanzieri sulle tracce di San Paolo

Il cardinale Mendonca, prefetto del dicastero vaticano della cultura, presenta il progetto: un dialogo tra fede e letteratura.

Ne “La Lettura” del 14 maggio 2023, a pag. 15, è pubblicato questo articolo-intervista di Ida Bozzi.

La centralità della letteratura e la funzione culturale dello scrittore trovano un alleato nella religione, almeno in quella cattolica, e non un avversario: è lo spirito con cui è costruito uno degli incontri del Salone, che si intitola “Chi dite chi io sia?”, e inaugura un format con cui il dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano, con il suo prefetto, il cardinale portoghese José Tolentino Mendonca, intende aprire un progetto che sarà spazio di contatto con gli scrittori e con il mondo letterario in genere, credente o non credente che sia.

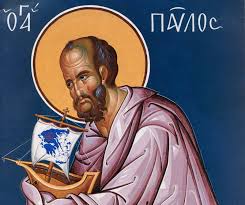

Il primo dialogo, sabato 20 maggio, sarà tra il due volte Premio Strega Sandro Veronesi e lo scrittore e giornalista Antonio Spadaro, direttore di “La Civiltà Cattolica”. Un dialogo in senso stretto, poiché la frase che dà il titolo all’evento è la domanda di Gesù agli Apostoli nel Vangelo di Luca: “Voi chi dite che io sia?”. Un modo per introdurre uno scambio di opinioni e convinzioni su un piano di parità, anzi in atteggiamento di ascolto reciproco. Mendonca presenterà al Salone, in un altro incontro, anche il suo nuovo saggio dedicato a un Padre della Chiesa, Paolo di Tarso, studiato e raccontato però nella sua dimensione di scrittore, e di scrittore in crescita, capace di migliorarsi, di affinare lo stile narrativo, di attraversare lingue e culture differenti –il mondo giudaico, quello greco e quello romano- per diffondere la parola della fede in forma scritta.

Che cosa significa la domanda di Gesù che dà il titolo al progetto? E’ una domanda sulla divinità, sul senso dell’essere, sul rapporto con l’altro?

E’ curioso, nella tradizione sapienziale erano i discepoli che interrogavano il Maestro e non il contrario. Nel caso di Gesù incontriamo entrambe le situazioni. Molte volte i discepoli chiedono un chiarimento a Gesù. Ma succede anche che sia Gesù a prendere l’iniziativa. Questo fatto manifesta l’intensità della relazione che lui desidera instaurare: Gesù non si vede in una relazione puramente univoca, ma circolare. Non pretende una relazione scolastica, ma di condivisione aperta e franca di vita, anche se fatta più di balbettii e incompiutezze che di affermazioni dottrinali perfette. E, certo, lui non si aspetta risposte formattate, ma risposte che rischiano di andare oltre, a sondare il mistero profondo che si nasconde in un’identità. Purtroppo Gesù da noi cristiani viene messo troppo rapidamente dalla parte delle risposte. Ma Gesù rimane una domanda.

Perché rivolgere questa domanda proprio agli scrittori? E perché proprio adesso?

Ci ha ispirati papa Francesco, che non si accontenta che la potenza del linguaggio evangelico venga addomesticata in zucchero filato, ripetuto in modo meccanico e stanco, incapace di generatività, di futuro e di poesia. Abbiamo preso alla lettera il suo appello, perché in questo tempo di crisi, in cui assistiamo all’egemonia di grandi polarizzazioni e di paradigmi rigidi, si ritrovi “un linguaggio nuovo, di storie e immagini potenti capaci di farci vedere Gesù”. Partendo da questa sfida di Francesco non è strano che vogliamo ascoltare gli scrittori. E vogliamo farlo non nelle cattedrali, ma sulle piazze. La nostra idea è di proporre questa esperienza d’incontro proprio in quegli eventi dove il libro e gli scrittori sono protagonisti: le fiere e i festival, a livello internazionale. Naturalmente, saranno incontri aperti a tutti, e capaci di rispecchiare anche la pluralità di visioni e la diversità delle voci.

Anche la figura di Paolo di Tarso, cui ha dedicato il suo libro, assume rilievo in quanto scrittore.

Paolo è il primo scrittore del Cristianesimo, è il primo a scrivere sull’avvento di Gesù e sul suo impatto nell’esistenza dei cristiani, nel destino dell’uomo. Leggendo l’epistolario paolino, vediamo che Paolo ha la sua officina di scrittura, che cresce come scrittore: le sue lettere sono scritte durante un periodo di circa 15 anni, e vediamo come tra la prima lettera, ai Tessalonicesi, e l’ultima, ai Romani, Paolo ha scoperto una forma di scrittura, un modo di raccontare, di mettersi in gioco con la parola: uno che scrive, come diceva Giovanni Papini, non soltanto con l’inchiostro, ma con le viscere. Sicuramente, quindi, Paolo è un’ispirazione anche per gli scrittori contemporanei, perché mostra come la scrittura diventa un luogo di destino, una forma di approfondimento della realtà, una forma per pensare sé stesso e il mondo contemporaneo. Inoltre Paolo ha avuto l’audacia di tradurre in nuove categorie culturali il messaggio di Gesù, ha fatto un’operazione altamente rischiosa, che è passare non solo da una lingua a un’altra, ma anche da un mondo, da una visione della vita a un’altra: un conto è il mondo biblico ebraico, altro è il mondo greco con il quale Paolo dialoga.

Gli scrittori cui si rivolge il progetto sono credenti o non credenti?

Dio è una domanda per tutti: credenti e non credenti. Non si tratta per questo di un confronto, ma del mettere in comune cosa sia la ricerca, l’ampiezza degli interrogativi che ci abitano, il suo spessore, fatica, silenzio. Il progetto non è un dibattito in campo morale o dottrinale, ma piuttosto quello di tornare alla figura di Gesù e di domandarci insieme come raccontarlo in versioni che siano rilevanti, anche se diverse. L’inclusione, prima di tutto, la contempliamo in Gesù stesso e nella sua capacità di varcare frontiere e permettere gli incontri più improbabili. Il Vangelo è una scuola dell’inclusione e dell’ascolto. Il focus è quello di raccontare come la vita singolare di Gesù entra nella nostra. E tutti hanno, forse, qualcosa da testimoniare. Penso, per esempio, a uno scrittore che ho conosciuto, José Saramago. Si proclamava ateo, ma in lui e nella sua scrittura il fascino per la persona di Gesù era qualcosa di irresistibile.

Si tratta di un atteggiamento che richiede soltanto ascolto? Che cos’è un “dialogo” in un tempo di liti e di conflitti, se non addirittura di guerre?

Nella sua enciclica “Fratelli tutti” Francesco definisce il dialogo con un insieme di verbi sinonimi: avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto. Il vero dialogo è paziente, coraggioso, senza manipolazioni. E’ un artigianato, una tessitura collettiva, Tutti abbiamo la capacità di dare e ricevere, rimanendo aperti alla verità. E la verità non è una cosa che noi possediamo, ma dalla quale siamo tutti posseduti. Viste le cose in questo modo, il dialogo non è una caduta nel relativismo facile o nell’indebolimento delle convinzioni. E’ possibile associare identità e dialogo. E’ bello che nell’enciclica Francesco citi un poeta brasiliano, Vinicius de Moraes, il quale affermava: “La vita è l’arte dell’incontro”.

Ida Bozzi José Tolentino Mendonca