Guida sintetica al ciclo sulle “Storie della Croce” di Piero della Francesca ad Arezzo

E’ un’impresa ardua sintetizzare in poche paginette un’opera così complessa ma ci proverò per consentire a chi tra i miei lettori dovesse passare per Arezzo e andare nella chiesa di S. Francesco di godere d’una sosta intensa e bella. Devo invitare il lettore a dotarsi della riproduzione fotografica delle pitture per poter seguire in maniera più completa e attenta il commento.

I committenti furono i membri di una ricca famiglia di mercanti di Arezzo, i Bacci, e il primo artista interpellato per il ciclo fu Bicci di Lorenzo che vi lavorò dal 1447 al 1452, quando morì. Piero intervenne poco tempo dopo e vi si applicò con lentezza per circa 14 anni, fino al 1466. Le innovazioni del programma iconografico si devono probabilmente a Giovanni Bacci, amico di Leon Battista Alberti e di Leonardo Bruni, legato all’ambiente dei circoli umanistici e all’Ordine Camaldolese di frate Ambrogio Traversari. Piero si trovò a dover collocare la sua visione moderna e prospettica dentro un vano gotico: grosso modo la stessa situazione in cui si era trovato circa quaranta anni prima Masaccio nella chiesa del Carmine a Firenze.

L’argomento è desunto da un’opera medievale celebre, la “Legenda Aurea” di Jacopo da Varagine, ma Piero non rispetta l’ordine del racconto né mantiene il tono di “favola edificante” e nulla fa per accentuare il pathos narrativo, eliminando anzi ogni elemento episodico o pittoresco. Vuole sottolinearne invece gli elementi decisivi e universalmente validi, l’epopea del mistero dell’uomo e del suo rapporto col divino.

Il messaggio. Nel ritratto dell’imperatore Costantino “immerso nel sonno” si sono individuati i tratti dell’imperatore bizantino d’Oriente Giovanni VIII Paleologo e ciò ha fatto pensare che il ciclo potesse essere stato dipinto come un invito ad una Crociata cristiana contro i turchi invasori, urgentissima dopo la conquista di Costantinopoli avvenuta nel 1453 ad opera di Maometto II, per la quale era premessa indispensabile l’unione tra le Chiese cattolica e ortodossa (l’incontro tra Salomone e la regina di Saba ricorderebbe l’unione delle Chiese d’occidente e d’oriente; Costantino vittorioso su Massenzio ed Eraclio vincitore di Cosroe celebrerebbero la vittoria armata del cristianesimo sul paganesimo).

La struttura. Gli affreschi sono distribuiti in due pareti su tre registri con una rigorosa logica compositiva: due lunghi rettangoli sovrapposti e un terzo spazio dentro l’ogiva. Ogni parete presenta un episodio all’aperto nei lunettoni archiacuti in alto, scena divisa verticalmente da alberi; nel registro mediano ci sono rappresentazioni di corte con, a sinistra, uno spazio aperto e, a destra, uno spazio ben delimitato; in basso sono figurate le due battaglie, con a sinistra i vincitori e a destra i vinti. Anche le scene più piccole della parete di fondo, ai due lati della finestra, mostrano corrispondenze: i due profeti in alto, le diagonali dei legni al centro, l’intimità degli interni in basso.

Lo stile. Qui si dimostra con grande evidenza che le tinte chiare, apprese da Piero a Firenze dal Beato Angelico e da Domenico Veneziano, non gli erano più sufficienti a risolvere il nuovo problema che occupava la sua mente: quello della luce. Perciò si dovette senz’altro ispirare a opere fiamminghe: ne aveva già viste alla corte estense di Ferrara nel 1450 (il duca Lionello possedeva un trittico di Rogier van der Weyden), molte ne ritrovò a Urbino, alla corte di Federico da Montefeltro, e fu colpito dagli effetti luminosi valorizzati dall’uso dei colori ad olio. Volle sposare perciò il rigore geometrico e la prospettiva imparati a Firenze con il naturalismo e il luminismo dei pittori fiamminghi. La sua pittura, che ha tenuto conto di tutte le grandi esperienze precedenti, dalla corposità di Masaccio alla luminosità di Veneziano, e le ha superate, ci trasporta in un’atmosfera di quiete solenne, di sentimenti eterni; ci mostra un’umanità che ha dimenticato il dramma e la lotta delle tormentate creature di Masaccio e si adagia assorta in una meditazione tutta contemplativa, nobilmente consapevole della propria eterna dignità, in visioni austere e solenni, immerse in un senso indescrivibile di attonito silenzio. Per lui l’immagine dipinta doveva rappresentare il dominio razionale dei dati figurativi, non uno studio della psicologia umana. Questa pittura rappresenta in assoluto uno dei vertici dell’arte: vi coesistono in stupenda sintesi rigore scientifico e incredibile inventività figurale, un sentimento profondamente religioso e una straordinaria laicità d’espressione, la riflessione sul mistero della vita e su quello della morte, l’astrazione del simbolo e la concretezza sensuale della carne. Per essere pienamente consapevoli della portata innovativa di questi affreschi basta confrontarli col ciclo che Agnolo Gaddi aveva realizzato verso il 1380 a Firenze, nella chiesa di Santa Croce, ispirandosi alla stessa storia di Jacopo da Varagine.

Gli anni di lavoro. E’ un problema che appassiona gli studiosi. Piero ultimò questo ciclo prima del suo soggiorno a Roma del 1459? O piuttosto interruppe i lavori nel 1459 e li riprese dopo, portandoli avanti fino a poco prima del 1466? L’ultimo pagamento documentato è del 1466 ma è probabile che l’opera fosse sostanzialmente finita già intorno al 1462-‘64. Si sa per certo che Piero andò a Roma nel 1459, chiamatovi da papa Niccolò V per decorare le Stanze Vaticane (opere poi malauguratamente distrutte per lasciare il posto alle pitture di Raffaello). A Roma ebbe sicuramente stretti rapporti con Leon Battista Alberti e altri intellettuali umanisti. Dal 22 gennaio 1459 le fonti indicano che il nostro pittore era alle dipendenze del cardinale Niccolò Cusano, filosofo prestigioso e principale consigliere del papa Pio II. Questo ciclo, come la “Flagellazione” di Urbino, allude ai temi politici e religiosi discussi nel Concilio di Mantova del 1459: questo può aiutare a puntualizzare la cronologia. Prima del viaggio a Roma, Piero può aver eseguito le scene del livello più alto; tornato da Roma ad Arezzo e definito meglio il programma iconografico, ha completato il resto.

La storia. Per spiegarla seguo lo schema suggerito da C. Bertelli nel suo volume “Storia dell’arte italiana”, Electa-Bruno Mondadori, Milano, 1990, II, p. 249. (A) Adamo morente chiede al figlio Seth, ormai vecchio, l’olio della misericordia. Questi, recatosi alle porte del Paradiso, ottiene dall’arcangelo Michele solo i semi dell’albero del peccato. Dai semi custoditi sotto la lingua di Adamo nascerà, dopo la sua sepoltura, un grande albero da cui sarà ricavato il legno per la croce di Cristo. (B) Il legno, considerato inutile dagli artigiani delle generazioni successive, giace come ponte sopra un ruscello. La regina di Saba, recatasi in visita al re Salomone a Gerusalemme, ne intuisce il carattere sacro e, prima di attraversarlo, si inginocchia in adorazione. Segue l’incontro tra il re e la regina. (C) Salomone fa rimuovere e sotterrare il legno che avrebbe portato lutti e sciagure al popolo ebraico. (D) C’è ora una scena non prevista nella “Legenda”: l’Annunciazione a Maria. Essa allude alla vita e alla morte di Gesù ed è parallela, per la presenza dell’angelo annunciatore, al (E) Sogno di Costantino, in cui l’imperatore viene a sapere che nel segno della croce potrà sconfiggere il rivale Massenzio. (F) Così avviene e al ponte Milvio, a Roma, l’esercito di Massenzio, travolto dalle acque del Tevere, viene sconfitto. (G) Elena, madre di Costantino, fa torturare gli ebrei per venire a sapere dove sia sepolta la croce di Cristo. Calato in un pozzo e tormentato dalla fame, un ebreo, dopo sei giorni, rivela il luogo. (H) Vengono così disseppellite le tre croci del Golgota, quella di Gesù e quelle dei due ladroni, ma solo una naturalmente è la vera croce che, imposta sopra il cataletto di un morto, lo resuscita. (I) La croce, trafugata dal re persiano Cosroe e da lui posta accanto al proprio trono, è recuperata dall’imperatore bizantino Eraclio dopo la vittoria ottenuta sulle rive del Danubio, (L) e riportata trionfalmente a Gerusalemme.

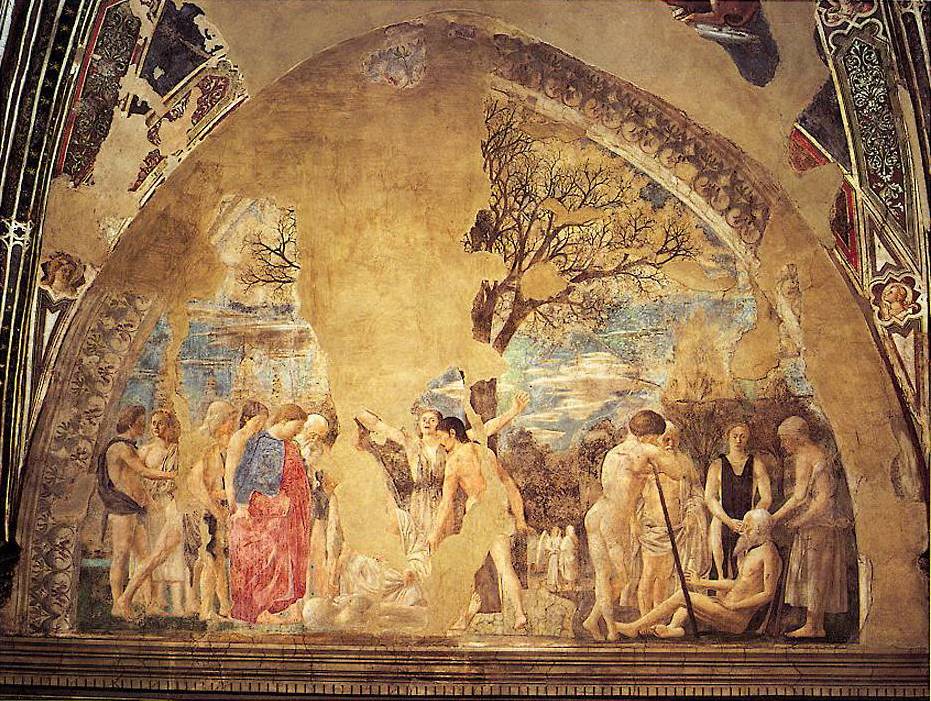

La morte di Adamo (A). Parete destra, lunettone in alto. La “Leggenda” riferisce che Adamo, giunto a 930 anni, stanco e desideroso di morire, manda Seth, il figlio avuto dopo Caino e Abele, nel paradiso terrestre per chiedere all’angelo guardiano dell’albero “della vita durabile” l’olio della misericordia promessogli al tempo della cacciata dall’Eden. L’angelo risponde che l’olio sarebbe stato portato al mondo dal Figlio di Dio, che Adamo sarebbe morto dopo tre giorni e che bisogna mettergli, dopo morto, certi granelli sotto la lingua. Seth lo seppellisce nella valle di Ebron e dai tre granelli subito spuntano tre ramicelli. Descriviamo il riquadro. Il pittore distende da destra a sinistra lo sviluppo del racconto. A destra, in un cerchio di familiari c’è Adamo, primo uomo e primo peccatore, che avverte impaurito il sopravvenire di questo fatto ancora ignoto che è la morte, la prima morte umana; e lo sgomento rimbalza sulla meravigliosa giovanetta che è dietro al gran vecchio, coperta di pelli nere, che guarda davanti a sé nel vuoto: un blocco statuario stupendamente tornito, percorso dal primo brivido di un sentimento del nulla inesorabile, toccato per la prima volta dall’angoscia. Sul fondo Seth discorre con un giovane uomo, ritratto di spalle. Nel centro, dove si drizza pieno di rami l’albero della vita, Adamo è crollato morto, Seth gli mette i tre granelli sotto la lingua, le tre verghe spuntano e verdeggiano su dalla bocca. I nipoti delle generazioni successive accorrono a vedere questo nuovo mistero che per loro è la morte sulla terra: in loro insorgono moti diversi e contrastanti dell’anima e culminano nell’urlo di disperazione della donna al centro che, a braccia spalancate, grida il suo dolore all’intero universo. All’estremità destra della lunetta si scorge la vecchissima e cadente figura di Eva (più una contadina logora di fatica che una generatrice di peccato); ad essa fa riscontro dialettico a sinistra un idillio di sguardi amorosi fra altri due bellissimi adolescenti che riaccendono così, appena fuori dalla parentesi della morte, il canto dell’amore e della vita che risorge. Tentiamo un’interpretazione. E’ importante non la narrazione, e quindi i particolari aneddotici, quanto il coordinamento razionale dei significati. Si guardi il gruppo dei quattro astanti raccolti intorno ad Adamo morente: la vecchia Eva, appoggiandosi con la mano sinistra a un bastone, sorregge con la destra il capo canuto del patriarca, curvandosi lievemente in parallelismo con la linea della lunetta; la giovane di prospetto, immobile e severa, dal volto sferoidale aureolato da una treccia bionda, è incorniciata, alle spalle, dagli alberi; Seth ascolta il padre, cosciente dell’importanza di quello che gli sta chiedendo; il giovane di spalle, che appoggia l’ascella a un lungo bastone, è sintetico come un kouros arcaico. Essi sono disposti a semicerchio, maestosamente grandiosi nel loro accamparsi nello spazio, consapevoli dell’ora solenne che stanno vivendo, l’ora della prima morte umana. Noi vediamo il corpo di Adamo, Adamo l’antico, il progenitore della specie, dunque l’avo dei nostri avi, mio nonno, tuo nonno, magro, scarnito, consunto dall’inenarrabile somma dei suoi anni, in mezzo alle figure circostanti che lo guardano esattamente con lo stesso atteggiamento contratto e reclino, dolente e compassionevole, con cui vi accorgete di guardarlo voi. Questo permette di superare quei dettagli aneddotici che colpiscono: per esempio, la decadenza senile nelle carni flaccide dei progenitori. Un’ultima notazione. Piero fa morire Adamo in terra aretina (i personaggi vestiti di pelli –forse di leone- alludono a Ercole e a Monterchi, luogo di nascita di sua madre): così il racconto abbandona la vaghezza della leggenda medievale per diventare vivo e vicino agli uomini che guardano ammirati le pitture.

La morte di Adamo (A). Parete destra, lunettone in alto. La “Leggenda” riferisce che Adamo, giunto a 930 anni, stanco e desideroso di morire, manda Seth, il figlio avuto dopo Caino e Abele, nel paradiso terrestre per chiedere all’angelo guardiano dell’albero “della vita durabile” l’olio della misericordia promessogli al tempo della cacciata dall’Eden. L’angelo risponde che l’olio sarebbe stato portato al mondo dal Figlio di Dio, che Adamo sarebbe morto dopo tre giorni e che bisogna mettergli, dopo morto, certi granelli sotto la lingua. Seth lo seppellisce nella valle di Ebron e dai tre granelli subito spuntano tre ramicelli. Descriviamo il riquadro. Il pittore distende da destra a sinistra lo sviluppo del racconto. A destra, in un cerchio di familiari c’è Adamo, primo uomo e primo peccatore, che avverte impaurito il sopravvenire di questo fatto ancora ignoto che è la morte, la prima morte umana; e lo sgomento rimbalza sulla meravigliosa giovanetta che è dietro al gran vecchio, coperta di pelli nere, che guarda davanti a sé nel vuoto: un blocco statuario stupendamente tornito, percorso dal primo brivido di un sentimento del nulla inesorabile, toccato per la prima volta dall’angoscia. Sul fondo Seth discorre con un giovane uomo, ritratto di spalle. Nel centro, dove si drizza pieno di rami l’albero della vita, Adamo è crollato morto, Seth gli mette i tre granelli sotto la lingua, le tre verghe spuntano e verdeggiano su dalla bocca. I nipoti delle generazioni successive accorrono a vedere questo nuovo mistero che per loro è la morte sulla terra: in loro insorgono moti diversi e contrastanti dell’anima e culminano nell’urlo di disperazione della donna al centro che, a braccia spalancate, grida il suo dolore all’intero universo. All’estremità destra della lunetta si scorge la vecchissima e cadente figura di Eva (più una contadina logora di fatica che una generatrice di peccato); ad essa fa riscontro dialettico a sinistra un idillio di sguardi amorosi fra altri due bellissimi adolescenti che riaccendono così, appena fuori dalla parentesi della morte, il canto dell’amore e della vita che risorge. Tentiamo un’interpretazione. E’ importante non la narrazione, e quindi i particolari aneddotici, quanto il coordinamento razionale dei significati. Si guardi il gruppo dei quattro astanti raccolti intorno ad Adamo morente: la vecchia Eva, appoggiandosi con la mano sinistra a un bastone, sorregge con la destra il capo canuto del patriarca, curvandosi lievemente in parallelismo con la linea della lunetta; la giovane di prospetto, immobile e severa, dal volto sferoidale aureolato da una treccia bionda, è incorniciata, alle spalle, dagli alberi; Seth ascolta il padre, cosciente dell’importanza di quello che gli sta chiedendo; il giovane di spalle, che appoggia l’ascella a un lungo bastone, è sintetico come un kouros arcaico. Essi sono disposti a semicerchio, maestosamente grandiosi nel loro accamparsi nello spazio, consapevoli dell’ora solenne che stanno vivendo, l’ora della prima morte umana. Noi vediamo il corpo di Adamo, Adamo l’antico, il progenitore della specie, dunque l’avo dei nostri avi, mio nonno, tuo nonno, magro, scarnito, consunto dall’inenarrabile somma dei suoi anni, in mezzo alle figure circostanti che lo guardano esattamente con lo stesso atteggiamento contratto e reclino, dolente e compassionevole, con cui vi accorgete di guardarlo voi. Questo permette di superare quei dettagli aneddotici che colpiscono: per esempio, la decadenza senile nelle carni flaccide dei progenitori. Un’ultima notazione. Piero fa morire Adamo in terra aretina (i personaggi vestiti di pelli –forse di leone- alludono a Ercole e a Monterchi, luogo di nascita di sua madre): così il racconto abbandona la vaghezza della leggenda medievale per diventare vivo e vicino agli uomini che guardano ammirati le pitture.

La regina di Saba adora il sacro ponte (B). Parete di destra, rettangolo centrale. Nel libretto di Jacopo da Varagine si racconta che fu Mosé per primo a trapiantare le tre verghe sacre, le quali in seguito, tanti anni dopo, furono portate dal re Davide a Gerusalemme; poi furono legate, messe nel Tempio e di qui trasportate dai giudei a far da ponticello su un ruscelletto di nome Siloe. E ponticello rimase il sacro Legno fino a quando la regina di Saba venne in visita dal re Salomone e, imbattutasi nel Legno, si prostrò ad adorarlo. Poi andò ad incontrare il re nella sua reggia. Piero qui dà vita a due rappresentazioni che sono due momenti della vita signorile delle corti italiane del ‘400; a dividere le scene è una bellissima colonna. A sinistra è dipinto uno spazio aperto, alberato, che accoglie nella grande calura del pomeriggio la sosta di una dama in gita col suo immancabile seguito di palafrenieri e damigelle. I colori sono pieni, trafitti di luce. Con eccezionale modernità il bianco e il nero sono usati come colori ma c’è anche il contrasto cromatico simultaneo per cui un verde pallido e un rosa –giustapposti in egual misura- si esaltano l’uno sull’altro (come si vede bene nella veste, che ha luci rosa e ombre verdi, della piccola serva che sta dietro al gruppo delle damigelle). A sinistra due scudieri parlano tranquillamente tra loro reggendo i cavalli; la loro conversazione sarà sicuramente banale, quotidiana, ma è rigorosissima la costruzione artistica: i due animali si dispongono a squadra, gli uomini si affrontano in un sicuro rapporto spaziale e in un’alternanza a chiasmo dei colori (rosse le calze dell’uno e la veste dell’altro, grigio-azzurre le calze del secondo e la veste del primo). Un punto di vista prospettico molto basso, infine, regala una verticalità quasi simile ad una colonna alle dame meravigliose che affiancano la regina in ginocchio e le rende eccezionalmente regali, come se esprimessero un alto spirito di casta. L’incontro tra Salomone e la regina. Un grande atrio raccoglie e inquadra la scena di un incontro di corte di due signori coi rispettivi seguiti. C’è il ritmo lento di una cerimonia liturgica. L’immobilità delle forme, la loro assoluta perfezione (i visi a uovo delle donne, le pieghe delle vesti che cadono a piombo) rendono nobili anche i gesti più semplici. Bellissima la compattezza del gruppo delle donne, dai volti geometrici ed enigmatici, dai lunghi colli cilindrici svasati, dalle belle vesti a strascico. La regina, che trattiene e insieme sprigiona una profonda sensualità, nella scena all’aperto s’era inchinata davanti al legno del ponte e ora, quasi con la medesima attitudine, si china di fronte ad una solenne creatura umana, Salomone. Confrontando le due parti del grande riquadro risulta evidente che il pittore ha usato la ripetizione di almeno tre “spolveri” (il disegno sotto l’affresco): quello servito per la figura della regina inginocchiata davanti al ponte è ripreso per il busto della stessa ritratta al momento dell’incontro col re; quello per le due damigelle, una di profilo l’altra di fronte, subito dietro la regina; quello dell’ancella che s’incunea tra la regina e il suo seguito. Non fu un espediente per non perdere tempo (Piero lavorò a questa opera per 14 anni): piuttosto fu un modo per sospendere la scena in una immobilità fuori dal tempo che sbalza l’episodio –scrive un critico- nella dimensione trascendente del mondo platonico delle idee, un’immobilità e una permanenza che hanno forse il significato della ricerca dell’eterno. Di contro, a testimonianza del costante tentativo di realismo del nostro pittore, si è creduto di poter identificare Piero nell’uomo maturo visto di fronte che, dentro la reggia, sbuca fra il personaggio che indossa una rossa veste foderata di pelliccia (una tipica veste di gala) e l’altro col mazzocchio (il caratteristico copricapo quattrocentesco), e tutto è pensato e costruito ancora una volta per attualizzare la scena.

La regina di Saba adora il sacro ponte (B). Parete di destra, rettangolo centrale. Nel libretto di Jacopo da Varagine si racconta che fu Mosé per primo a trapiantare le tre verghe sacre, le quali in seguito, tanti anni dopo, furono portate dal re Davide a Gerusalemme; poi furono legate, messe nel Tempio e di qui trasportate dai giudei a far da ponticello su un ruscelletto di nome Siloe. E ponticello rimase il sacro Legno fino a quando la regina di Saba venne in visita dal re Salomone e, imbattutasi nel Legno, si prostrò ad adorarlo. Poi andò ad incontrare il re nella sua reggia. Piero qui dà vita a due rappresentazioni che sono due momenti della vita signorile delle corti italiane del ‘400; a dividere le scene è una bellissima colonna. A sinistra è dipinto uno spazio aperto, alberato, che accoglie nella grande calura del pomeriggio la sosta di una dama in gita col suo immancabile seguito di palafrenieri e damigelle. I colori sono pieni, trafitti di luce. Con eccezionale modernità il bianco e il nero sono usati come colori ma c’è anche il contrasto cromatico simultaneo per cui un verde pallido e un rosa –giustapposti in egual misura- si esaltano l’uno sull’altro (come si vede bene nella veste, che ha luci rosa e ombre verdi, della piccola serva che sta dietro al gruppo delle damigelle). A sinistra due scudieri parlano tranquillamente tra loro reggendo i cavalli; la loro conversazione sarà sicuramente banale, quotidiana, ma è rigorosissima la costruzione artistica: i due animali si dispongono a squadra, gli uomini si affrontano in un sicuro rapporto spaziale e in un’alternanza a chiasmo dei colori (rosse le calze dell’uno e la veste dell’altro, grigio-azzurre le calze del secondo e la veste del primo). Un punto di vista prospettico molto basso, infine, regala una verticalità quasi simile ad una colonna alle dame meravigliose che affiancano la regina in ginocchio e le rende eccezionalmente regali, come se esprimessero un alto spirito di casta. L’incontro tra Salomone e la regina. Un grande atrio raccoglie e inquadra la scena di un incontro di corte di due signori coi rispettivi seguiti. C’è il ritmo lento di una cerimonia liturgica. L’immobilità delle forme, la loro assoluta perfezione (i visi a uovo delle donne, le pieghe delle vesti che cadono a piombo) rendono nobili anche i gesti più semplici. Bellissima la compattezza del gruppo delle donne, dai volti geometrici ed enigmatici, dai lunghi colli cilindrici svasati, dalle belle vesti a strascico. La regina, che trattiene e insieme sprigiona una profonda sensualità, nella scena all’aperto s’era inchinata davanti al legno del ponte e ora, quasi con la medesima attitudine, si china di fronte ad una solenne creatura umana, Salomone. Confrontando le due parti del grande riquadro risulta evidente che il pittore ha usato la ripetizione di almeno tre “spolveri” (il disegno sotto l’affresco): quello servito per la figura della regina inginocchiata davanti al ponte è ripreso per il busto della stessa ritratta al momento dell’incontro col re; quello per le due damigelle, una di profilo l’altra di fronte, subito dietro la regina; quello dell’ancella che s’incunea tra la regina e il suo seguito. Non fu un espediente per non perdere tempo (Piero lavorò a questa opera per 14 anni): piuttosto fu un modo per sospendere la scena in una immobilità fuori dal tempo che sbalza l’episodio –scrive un critico- nella dimensione trascendente del mondo platonico delle idee, un’immobilità e una permanenza che hanno forse il significato della ricerca dell’eterno. Di contro, a testimonianza del costante tentativo di realismo del nostro pittore, si è creduto di poter identificare Piero nell’uomo maturo visto di fronte che, dentro la reggia, sbuca fra il personaggio che indossa una rossa veste foderata di pelliccia (una tipica veste di gala) e l’altro col mazzocchio (il caratteristico copricapo quattrocentesco), e tutto è pensato e costruito ancora una volta per attualizzare la scena.

La rimozione del sacro legno (C). Parete destra, a sinistra del rettangolo di centro. Il Legno rimase a far da ponticello fino al tempo della Passione di Gesù, quando i giudei lo tolsero per farne la croce. Nella figura del primo portatore (la cerchia dei capelli a corona di spine, la veste bianca, la posizione tradizionale del portacroce) c’è una precisa allusione alla Passione di Cristo. La grande tavola di legno attraversa in diagonale tutto il riquadro. Cosa ci rivela? C’è analogia tra le venature del legno e le striature delle nuvole nel cielo, c’è simmetria tra la diagonale in primo piano e quella del declivio del monte, è sottolineato lo sforzo degli uomini che sollevano il legno. C’è l’unità strutturale della natura visibile? C’è l’omogeneità dello spazio vicino e lontano?

La rimozione del sacro legno (C). Parete destra, a sinistra del rettangolo di centro. Il Legno rimase a far da ponticello fino al tempo della Passione di Gesù, quando i giudei lo tolsero per farne la croce. Nella figura del primo portatore (la cerchia dei capelli a corona di spine, la veste bianca, la posizione tradizionale del portacroce) c’è una precisa allusione alla Passione di Cristo. La grande tavola di legno attraversa in diagonale tutto il riquadro. Cosa ci rivela? C’è analogia tra le venature del legno e le striature delle nuvole nel cielo, c’è simmetria tra la diagonale in primo piano e quella del declivio del monte, è sottolineato lo sforzo degli uomini che sollevano il legno. C’è l’unità strutturale della natura visibile? C’è l’omogeneità dello spazio vicino e lontano?

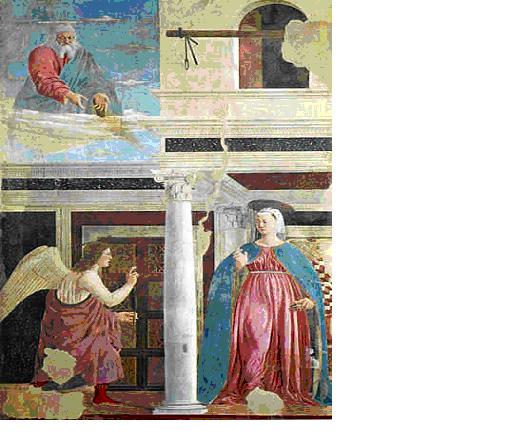

L’Annuncio a Maria (D). E’ una scena non prevista nella “Legenda” ed è collocata nella parete di sinistra, in basso. Essa allude alla vita e alla morte del Cristo ma, secondo altri studiosi, annuncia la morte della Madonna. La palma che l’angelo stringe tra le dita al posto del giglio tradizionale confermerebbe l’opinione del Salmi, che vi vede appunto l’annuncio della morte. Altri spiegano che la palma è da interpretare in un’ottica diversa, avrebbe il duplice valore del martirio e della vittoria, rimanderebbe al sacrificio di Cristo sulla croce e sarebbe da porsi in relazione con la Resurrezione di Gesù e con Costantino vincitore. Come che sia, Maria è maestosamente regale, marcata dall’ovoide della testa, parallela alla colonna centrale; persino la semplice reticella che le chiude i capelli è sovranamente elegante. Dio Padre ha la stessa barba bifida, la stessa chioma candida e la stessa espressione del ritratto dell’imperatore Sigismondo dipinto da Piero nel Tempio malatestiano di Rimini. Il trepido angelo di contro alla Vergine alta e certissima richiama il parallelismo con l’angelo annunziante dell’episodio successivo. In entrambi gli episodi l’angelo porta un annuncio che modifica l’andamento della storia degli uomini e il disegno di Dio si intreccia col fluire della vita quotidiana. Il rigoroso impianto prospettico di questa scena sarà una lezione per Antonello da Messina che l’utilizzerà ampiamente nella sua “Annunciazione”, ora nel museo di Siracusa.

L’Annuncio a Maria (D). E’ una scena non prevista nella “Legenda” ed è collocata nella parete di sinistra, in basso. Essa allude alla vita e alla morte del Cristo ma, secondo altri studiosi, annuncia la morte della Madonna. La palma che l’angelo stringe tra le dita al posto del giglio tradizionale confermerebbe l’opinione del Salmi, che vi vede appunto l’annuncio della morte. Altri spiegano che la palma è da interpretare in un’ottica diversa, avrebbe il duplice valore del martirio e della vittoria, rimanderebbe al sacrificio di Cristo sulla croce e sarebbe da porsi in relazione con la Resurrezione di Gesù e con Costantino vincitore. Come che sia, Maria è maestosamente regale, marcata dall’ovoide della testa, parallela alla colonna centrale; persino la semplice reticella che le chiude i capelli è sovranamente elegante. Dio Padre ha la stessa barba bifida, la stessa chioma candida e la stessa espressione del ritratto dell’imperatore Sigismondo dipinto da Piero nel Tempio malatestiano di Rimini. Il trepido angelo di contro alla Vergine alta e certissima richiama il parallelismo con l’angelo annunziante dell’episodio successivo. In entrambi gli episodi l’angelo porta un annuncio che modifica l’andamento della storia degli uomini e il disegno di Dio si intreccia col fluire della vita quotidiana. Il rigoroso impianto prospettico di questa scena sarà una lezione per Antonello da Messina che l’utilizzerà ampiamente nella sua “Annunciazione”, ora nel museo di Siracusa.

Il sogno di Costantino (E). Parete destra, riquadro piccolo, in basso a sinistra. Quasi trecento anni rimase il Legno sotterrato sul Golgota ed accadde che l’imperatore Costantino, alla vigilia di una grande e decisiva battaglia contro Massenzio, riposando durante la notte nel suo accampamento, vide in sogno un angelo che gli indicava una luminosissima croce in cielo con una scritta. Questo è stato ritenuto il primo grande notturno della pittura italiana. Nella tenda aperta Costantino dorme sul suo letto da campo. E’ una tenda a forma di cilindro sormontato da un cono, aperta sul davanti in modo da ripetere la disposizione triangolare della copertura. Sullo sfondo, contro il cielo scuro, si vedono le cime delle tende dietro quella del generale. Davanti al palo, vicino all’apertura, dorme l’imperatore, vegliato da una guardia del corpo seduto su un cassone e da due sentinelle in armi. La buia e quieta scena è illuminata all’improvviso da un bagliore mentre un angelo, a sinistra, cala dal cielo tenendo il simbolo della croce nella mano protesa. La luce, divina e invisibile agli attendenti, coincide con lo spazio umano i cui limiti sono, sul fondo, l’interno della tenda e, davanti, le due sentinelle, in posa inversa. La luce è di origine divina, non razionale, eppure essa illumina geometricamente e razionalmente. C’è una sintesi totale dei due elementi indipendenti, lo spazio a sé stante e la luce che lo riempie. Su tutto domina un silenzio altissimo e quasi un senso di incomunicabilità tra i personaggi: scrive Adorno che “il sogno si svolge solitariamente senza la partecipazione dei presenti. Non esiste il passaggio del tempo: tutto è eterno. C’è una grande legge che regola la transitorietà dei fatti umani e questa legge matematica, di origine divina, non può essere che eterna”. Come nelle pitture di Andrea Mantegna nel Palazzo Ducale di Mantova ci sono elementi che ricordano una scena teatrale: il proscenio è delineato chiaramente, è molto curato il costume dei legionari romani, nulla ci distrae dall’azione principale. Col recente restauro questo primo notturno italiano si è rivelato una splendida alba, soffusa di un chiarore che sta cacciando dal cielo le ultime stelle.

Il sogno di Costantino (E). Parete destra, riquadro piccolo, in basso a sinistra. Quasi trecento anni rimase il Legno sotterrato sul Golgota ed accadde che l’imperatore Costantino, alla vigilia di una grande e decisiva battaglia contro Massenzio, riposando durante la notte nel suo accampamento, vide in sogno un angelo che gli indicava una luminosissima croce in cielo con una scritta. Questo è stato ritenuto il primo grande notturno della pittura italiana. Nella tenda aperta Costantino dorme sul suo letto da campo. E’ una tenda a forma di cilindro sormontato da un cono, aperta sul davanti in modo da ripetere la disposizione triangolare della copertura. Sullo sfondo, contro il cielo scuro, si vedono le cime delle tende dietro quella del generale. Davanti al palo, vicino all’apertura, dorme l’imperatore, vegliato da una guardia del corpo seduto su un cassone e da due sentinelle in armi. La buia e quieta scena è illuminata all’improvviso da un bagliore mentre un angelo, a sinistra, cala dal cielo tenendo il simbolo della croce nella mano protesa. La luce, divina e invisibile agli attendenti, coincide con lo spazio umano i cui limiti sono, sul fondo, l’interno della tenda e, davanti, le due sentinelle, in posa inversa. La luce è di origine divina, non razionale, eppure essa illumina geometricamente e razionalmente. C’è una sintesi totale dei due elementi indipendenti, lo spazio a sé stante e la luce che lo riempie. Su tutto domina un silenzio altissimo e quasi un senso di incomunicabilità tra i personaggi: scrive Adorno che “il sogno si svolge solitariamente senza la partecipazione dei presenti. Non esiste il passaggio del tempo: tutto è eterno. C’è una grande legge che regola la transitorietà dei fatti umani e questa legge matematica, di origine divina, non può essere che eterna”. Come nelle pitture di Andrea Mantegna nel Palazzo Ducale di Mantova ci sono elementi che ricordano una scena teatrale: il proscenio è delineato chiaramente, è molto curato il costume dei legionari romani, nulla ci distrae dall’azione principale. Col recente restauro questo primo notturno italiano si è rivelato una splendida alba, soffusa di un chiarore che sta cacciando dal cielo le ultime stelle.

La battaglia vittoriosa di Ponte Milvio (F). Parete destra, rettangolo in basso. La battaglia è come vista al rallentatore, non rappresenta passioni drammi morte furore strage. C’è quasi un tono di rito sacro, la maestà di una pala d’altare. L’esercito di Massenzio, a destra, è in fuga disordinata al di là del Tevere, a sinistra c’è Costantino (che ha il cappello come il Paleologo nella “Flagellazione” di Urbino) che avanza tenendo in mano la bianca piccola croce, attorniato dai suoi generali che incedono con ordine e calma al suo fianco. Sono già vincitori, senza nemmeno combattere. In alto c’è un cielo azzurro, con bianche nuvole di marmo, la luce è chiara e cristallina, pulita dai venti di tramontana. Lo spazio è definito dalle aste delle lance, dalle bandiere vivacemente colorate, dai cimieri enormi e geometrici e dai pennacchi degli elmi. C’è una struttura speculare accentuata dall’inclinazione in avanti verso destra delle lance delle schiere costantiniane mentre i vessilli dell’esercito di Massenzio, in fuga, si piegano verso sinistra. Sembra quasi una spettacolosa parata di cavalli bardati a festa, di lance multicolori e di stendardi; al ritmo scandito dall’intreccio delle gambe dei cavalli in terra risponde il ritmo serrato delle lance in cielo; sono bellissimi i colori complementari, verde su rosso, aranciato su azzurro. In mezzo ai due eserciti c’è il Tevere: non quello di ponte Milvio ma il piccolo fiume di Borgo Sansepolcro, coi suoi colli e alberi, casali e cespugli, segnati da affettuosi particolari come per il piacere di ricordare. Le acque limpide e tortuose riflettono il paesaggio mentre, indifferente al tumulto, un piccolo gruppo di anatre nuota placidamente.

La battaglia vittoriosa di Ponte Milvio (F). Parete destra, rettangolo in basso. La battaglia è come vista al rallentatore, non rappresenta passioni drammi morte furore strage. C’è quasi un tono di rito sacro, la maestà di una pala d’altare. L’esercito di Massenzio, a destra, è in fuga disordinata al di là del Tevere, a sinistra c’è Costantino (che ha il cappello come il Paleologo nella “Flagellazione” di Urbino) che avanza tenendo in mano la bianca piccola croce, attorniato dai suoi generali che incedono con ordine e calma al suo fianco. Sono già vincitori, senza nemmeno combattere. In alto c’è un cielo azzurro, con bianche nuvole di marmo, la luce è chiara e cristallina, pulita dai venti di tramontana. Lo spazio è definito dalle aste delle lance, dalle bandiere vivacemente colorate, dai cimieri enormi e geometrici e dai pennacchi degli elmi. C’è una struttura speculare accentuata dall’inclinazione in avanti verso destra delle lance delle schiere costantiniane mentre i vessilli dell’esercito di Massenzio, in fuga, si piegano verso sinistra. Sembra quasi una spettacolosa parata di cavalli bardati a festa, di lance multicolori e di stendardi; al ritmo scandito dall’intreccio delle gambe dei cavalli in terra risponde il ritmo serrato delle lance in cielo; sono bellissimi i colori complementari, verde su rosso, aranciato su azzurro. In mezzo ai due eserciti c’è il Tevere: non quello di ponte Milvio ma il piccolo fiume di Borgo Sansepolcro, coi suoi colli e alberi, casali e cespugli, segnati da affettuosi particolari come per il piacere di ricordare. Le acque limpide e tortuose riflettono il paesaggio mentre, indifferente al tumulto, un piccolo gruppo di anatre nuota placidamente.

La tortura dell’ebreo (G). Passiamo alla parete di sinistra, piccolo riquadro al centro. La Leggenda racconta che Costantino si converte al cristianesimo e, dopo essere guarito dalla lebbra, manda la madre Elena a Gerusalemme per ritrovare la Croce. I giudei non vogliono rivelare il segreto finché Elena non comincia a farli ardere vivi e ha così nelle mani il vero conoscitore del segreto. L’ebreo Giuda viene allora messo alla tortura, tenuto sei giorni in un pozzo secco e alla fine, tirato fuori, parla. Questa pittura è un documento veritiero di cronaca giudiziaria di metà Quattrocento. Il grande cavalletto occupa quasi tutto lo spazio, nelle sue oblique si inseriscono i gesti dei due gruppi, degli uomini che tirano la fune con le braccia levate, dell’ebreo afferrato per i capelli dall’aguzzino. La verticalità dei pali richiama il parallelo con la diagonale del Legno nella Rimozione del ponte, riquadro affiancato nella parete di destra.

La tortura dell’ebreo (G). Passiamo alla parete di sinistra, piccolo riquadro al centro. La Leggenda racconta che Costantino si converte al cristianesimo e, dopo essere guarito dalla lebbra, manda la madre Elena a Gerusalemme per ritrovare la Croce. I giudei non vogliono rivelare il segreto finché Elena non comincia a farli ardere vivi e ha così nelle mani il vero conoscitore del segreto. L’ebreo Giuda viene allora messo alla tortura, tenuto sei giorni in un pozzo secco e alla fine, tirato fuori, parla. Questa pittura è un documento veritiero di cronaca giudiziaria di metà Quattrocento. Il grande cavalletto occupa quasi tutto lo spazio, nelle sue oblique si inseriscono i gesti dei due gruppi, degli uomini che tirano la fune con le braccia levate, dell’ebreo afferrato per i capelli dall’aguzzino. La verticalità dei pali richiama il parallelo con la diagonale del Legno nella Rimozione del ponte, riquadro affiancato nella parete di destra.

Il ritrovamento della vera Croce (H). Parete di sinistra, rettangolo centrale. Si riportano così alla luce le tre croci della Passione. Ma come riconoscere quella di Cristo? Portate le croci in città, si attende un miracolo. Ed ecco che, venendo per le strade un corteo funebre, sono avvicinate le tre croci alternativamente al giovane morto e questo, toccato dalla vera Croce, resuscita. I due episodi sono staccati dalla ripartizione degli sfondi e degli spazi: a sinistra il dissotterramento delle croci, con Elena e il suo seguito e gli sterratori, e –dietro i monti- Gerusalemme (cioè la stupenda apparizione dai colli digradanti delle case di Arezzo, coi tetti, le porte, le torri, la stessa chiesa di S. Francesco); a destra c’è la rappresentazione del miracolo tra le vie della città soleggiata con sullo sfondo, evidentissimo, un tempio brunelleschiano bellissimo, ravvivato bizantinamente dal colore dei marmi, purissimo teorema della nuova architettura rinascimentale. La veduta idealizzata di Gerusalemme, in realtà Arezzo, così squadrata da far parlare di cubismo, ha fatto dire a Roberto Longhi che ricorda “la struttura di certi paesi provenzali cementati da Cézanne”.

La battaglia tra Cosroe ed Eraclio (I). Parete di sinistra, rettangolo in basso. Siamo giunti così all’anno 615. Cosroe, re di Persia, compie una scorreria fino a Gerusalemme, rapisce la Croce, se la fa porre a lato del suo trono, dove siede come Dio padre, sostenendo d’avere il Figliolo a destra (la croce) e lo Spirito Santo a sinistra (il gallo) –come ben si vede all’estrema destra del riquadro-. Allora Eraclio, imperatore bizantino, raggiunge e sconfigge Cosroe e gli fa tagliare la testa. Questa è una vera battaglia disordinata e sanguinosa; vediamo un groviglio di armigeri, di cavalli, di lance, ispirato forse a bassorilievi romani. La selezione dei colori permette di rivedere bandiere squillanti che sventolano, la congestione di “feriti cascati e morti” (Vasari), e le corazze dei cavalieri sembrano avere lo spessore del ferro mentre il volto di un trombettiere rivela tutta la malinconica dolcezza dell’ideale bellezza rinascimentale italiana. La scena culmina a destra con la decapitazione del re sacrilego. Nel gruppo intorno a lui si ravvisano i ritratti di famiglia dei Bacci, committenti del ciclo. Il critico Bussagli scrive una notazione interessante: Cosroe sconfitto mostra lo stesso viso pensieroso e quasi sofferente del Dio dell’”Annunciazione” . Non è infatti Eraclio vittorioso ad avere il volto di Dio ma il re sassanide perdente e ucciso: è come se Piero avesse voluto dire che il volto dell’Eterno è nel dolore degli altri, degli sconfitti.

La battaglia tra Cosroe ed Eraclio (I). Parete di sinistra, rettangolo in basso. Siamo giunti così all’anno 615. Cosroe, re di Persia, compie una scorreria fino a Gerusalemme, rapisce la Croce, se la fa porre a lato del suo trono, dove siede come Dio padre, sostenendo d’avere il Figliolo a destra (la croce) e lo Spirito Santo a sinistra (il gallo) –come ben si vede all’estrema destra del riquadro-. Allora Eraclio, imperatore bizantino, raggiunge e sconfigge Cosroe e gli fa tagliare la testa. Questa è una vera battaglia disordinata e sanguinosa; vediamo un groviglio di armigeri, di cavalli, di lance, ispirato forse a bassorilievi romani. La selezione dei colori permette di rivedere bandiere squillanti che sventolano, la congestione di “feriti cascati e morti” (Vasari), e le corazze dei cavalieri sembrano avere lo spessore del ferro mentre il volto di un trombettiere rivela tutta la malinconica dolcezza dell’ideale bellezza rinascimentale italiana. La scena culmina a destra con la decapitazione del re sacrilego. Nel gruppo intorno a lui si ravvisano i ritratti di famiglia dei Bacci, committenti del ciclo. Il critico Bussagli scrive una notazione interessante: Cosroe sconfitto mostra lo stesso viso pensieroso e quasi sofferente del Dio dell’”Annunciazione” . Non è infatti Eraclio vittorioso ad avere il volto di Dio ma il re sassanide perdente e ucciso: è come se Piero avesse voluto dire che il volto dell’Eterno è nel dolore degli altri, degli sconfitti.

La Croce è riportata a Gerusalemme (L). Parete di sinistra, lunettone in alto. Eraclio, con un corteo, restituisce la Croce alla città santa affinché sia riposta nel suo luogo originario. L’imperatore non imbraccia la Croce, come avrebbe fatto il Cristo, ma la porta come un vessillo processionale, in un rito di culto semplice e antico. Eraclio (che è anche Costantino) è circondato da figure vestite come i padri della Chiesa orientale, quelli che Piero da giovane aveva visto riuniti a Firenze in occasione del Concilio del 1439 e che rivede a Mantova nel 1459. Gli italiani, i fiorentini i mantovani, probabilmente rimasero attoniti nel vedere sfilare lungo le strade delle loro città questi strani personaggi vestiti con caffettani e manti preziosi, che portavano copricapi inverosimili, fiancheggiati da servi mori e mongoli e accompagnati da cammelli ricoperti con lussuose gualdrappe. L’immaginazione di Piero dovette rimanere così colpita da questi personaggi che continuerà a raffigurarli per anni nei suoi dipinti. Si deve notare che ancora una volta il nostro pittore è attentissimo nel sottolineare, attraverso i costumi e i personaggi, l’attualità delle scene che dipinge su queste pareti, messe così in relazione con gli avvenimenti contemporanei che scuotevano la cristianità. Dal punto di vista cromatico sono spuntati di nuovo rosa tenui, bianchi cangianti –con un’incredibile varietà di sfumature-, e sempre si respira un’atmosfera di grande sacralità. Il grande ciclo, che si era aperto con l’urlo della disperazione umana di fronte al primo apparire della morte, si chiude alla fine nel rituale solenne d’una ritrovata serenità, di una distesa pace spirituale.

Conclusione. Roberto Longhi aveva visto giusto: il valore eccezionale di Piero è stato quello di aver congiunto nel Quattrocento le esperienze artistiche fiamminghe con quelle toscane e di aver creato così un’unità espressiva profonda –diffondendola nelle corti dell’Italia centro-settentrionale (Urbino, Rimini, Ferrara)-, un’unità che si può quasi definire nazionale italiana (ancor prima di Michelangelo e Raffaello nella Roma papale dei primi del ‘500) e che si rispecchierà poco dopo nelle opere del veneziano Giovanni Bellini e del siciliano Antonello da Messina. Negli ultimi anni della sua vita Piero della Francesca divenne cieco. Marco Longaro, fabbricante anziano di lanterne di Sansepolcro, ricordava che “quando era piccolo, menava per mano mastro Piero di la Francesca, pittore eccellente, ch’era accecato”. Piero morirà, per una curiosa e singolare circostanza, il 12 ottobre 1492, il giorno in cui Cristoforo Colombo toccava il suolo del continente americano. Sei mesi prima, l’8 aprile, era morto a Firenze Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico. L’Italia si apriva alle invasioni straniere che l’avrebbero devastata e asservita per secoli.

Gennaro Cucciniello

10 marzo 2010