Bari 1891. Primo maxiprocesso alla mafia.

Con 179 imputati anticipava di un secolo quello di Palermo.

Nel “Venerdì di Repubblica” del 28 aprile 2023 è pubblicato, alle pp. 94-95 questo interessante articolo di Piero Melati.

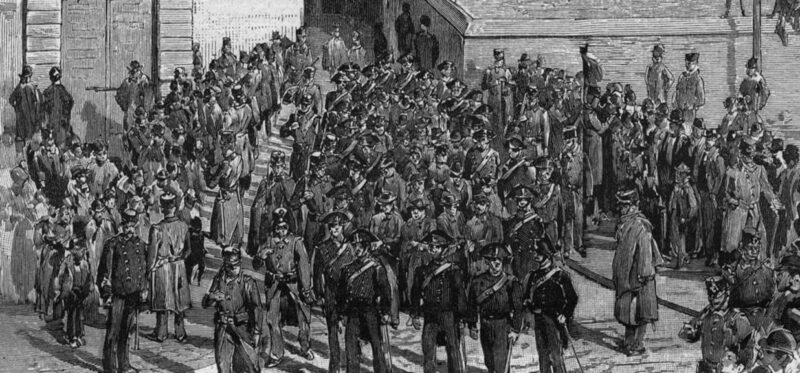

Il giornale si chiamava Don Ficcanaso, un autentico nome-garanzia, se ti dovevi occupare del primo maxiprocesso alla mafia della storia d’Italia. Che, si scopre, non fu affatto quello ben più celebre di Palermo contro Cosa Nostra del 1986. E nemmeno l’altro, più controverso, di Napoli, che vide tra centinaia di imputati anche l’innocente conduttore televisivo Enzo Tortora. Il primato dei “processoni” va invece attribuito a questo, apertosi a Bari il 4 aprile del 1891, seguito anche da un secondo a Taranto nel 1893: 179 alla sbarra, 900 testimoni, 23 avvocati, 14 faldoni di istruttoria, 200 carabinieri e due compagnie di soldati a presidiarlo. Don Ficcanaso, diretto da Biagio Grimaldi, all’epoca lo presentò così: “Vi passeranno dinanzi scene di sangue, episodi amorosi, vendette personali, fatti brutali, raccontati da testimoni, tutti palpitanti di verità che vi faranno fremere di odio e di amore nel medesimo tempo”.

Retata di massa

Altro che Report, Giletti o le dirette tv Costanzo-Santoro. Il filo elettrico dell’emozione mediatico-mafiosa serpeggiava, seppur con mezzi modesti, già a fine Ottocento. Persino la più recente epopea di matteo Messina Denaro sembra sormontata dal terremoto scatenato da una retata di massa senza precedenti, a Bari, nella notte del 23 settembre 1890, episodio che preparò il macro-dibattimento. “U figghie mi! U portene attaccate come a nu cane!”, gridavano le madri, piamgendo i figli trascinati in catene allo Stabilimento Iannopulo, che dovette essere adibito ad aula-bunker, per ospitare il mega-evento. Ma chi lo ricordava più? A colmare tanta smemoratezza ha pensato Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti in materia, con “Carte, coltello, picciolo e carosello” (Manni editore), un viaggio dentro le origini delle “sette” criminali organizzate.

“C’era già tutto ed è tuttora attualissimo”, spiega Ciconte. “Per esempio, il ruolo dei giornali, ma anche lo scontro tra due modi opposti di fare giornalismo e rapportarsi con il potere. C’era il ritardo delle istituzioni nel comprendere la nascita del fenomeno, c’erano le carceri come autentiche incubatrici del crimine organizzato: i capi vi si muovevano come prima dell’introduzione del 41 bis. E c’erano i rituali arcaici, che ancora adesso hanno tanta importanza in organizzazioni come la ‘ndrangheta calabrese”.

Ciuffi e tatuaggi

Un dato colpisce: le prime associazioni pugliesi (che mutuavano i codici della camorra napoletana) affiliavano il corrispettivo dell’attuale generazione anagrafica di TikTok. Su 900 inquisiti, i due terzi avevano meno di 25 anni, molti andavano dai 13 ai 15. “Questa è un’associazione i cui componenti succhiano latte e dormono in culla” diranno gli avvocati, per delegittimare le tesi dell’accusa. Alla fine, 74 dei condannati saranno tra i 15 e i 20 anni. Sul banco degli imputati salirà anche il look: pantaloni stretti alle ginocchia e poi a zampa di elefante, capelli con ciuffo sbarazzino. Sempre i difensori tuoneranno: “Ma vestono così anche i soldati della Regia Marina. E se voltiamo lo sguardo in quest’aula, ecco i ciuffetti anche del cancelliere Dell’Uva e dell’avvocato Mirenghi”.

La posta in gioco, per l’accusa, era dimostrare per la prima volta l’esistenza di un reato associativo. Da qui, un aspro scontro anche sui tatuaggi. Secondo il PM Francesco Fino costituivano un misterioso linguaggio cifrato, riconoscibile soltanto agli iniziati. Ben 79 imputati li sfoggiavano sulla pelle. Così vennero passati in rassegna i significati di due spade e un’ancora, della lama singola con guerriero, oppure le scritte sulle carni come “Morte agli infamazzi”. L’accusato Tommaso Traversa ne era letteralmente ricoperto: ballerine, stelle, angeli, la scritta “Viva l’Italia” con tanto di effigie di Garibaldi, una testa di brigante e, sulla mano sinistra, la sagoma evidente di un revolver. Si andava fino a Napoli per farsi incidere. “Lì ogni vicolo dispone di un tatuatore abilissimo”. Tal Michele Aitollo, detto Michele ‘a nubirtà c’era morto di infezione, pur di farsi stampigliare il nome della moglie.

Al successivo maxiprocesso di Taranto i difensori, rassegnati a doversi misurare anche su questo terreno, offrirono alla Corte una suddivisione dei simboli epidermici: amore, vita militare e armi, religioni, mestieri. Il legale Luigi Perrone insistette: “Su 60 tatuaggi, i segni definibili sono 40. Manca del tutto l’uniformità che sola potrebbe essere argomento di gradi e funzioni diverse nell’organismo della società”.

Codice segreto

Tommaso Buscetta, il più famoso pentito di mafia, al Maxi di Palermo rese noto il segretissimo codice dei boss. Ma a Bari, quasi un secolo prima, non erano stati da meno. “Formammo una lingua di convenzione che neppure il diavolo poteva intendere”, disse un collaboratore. Essere affiliati corrispondeva ad avere una camicia pulita; si recitava il giuramento Con un piede nella fossa e uno alla catena…, dopodiché si entrava nella gerarchia di camorristi, picciotti e giovanotti. Il capo supremo era il saggio maestro, gli altri si era obbligati a chiamarli zio. Erano rigorosamente esclusi dalla confraternita “pederasti, mariti traditi, sbirri, coloro che non si sono vendicati della grave offesa dell’onore”.

Non mancarono neppure i bracci di ferro tra investigatori integerrimi e zelanti funzionari. Quando il questore Felzani arrestò Andrea Fanelli, tracciando il primo identikit di un boss (“oppose viva resistenza, ma non quella del malfattore volgare, ma come individuo di una certa importanza e sicuro del fatto suo”), il prefetto Senise lo avvertì: “Si poteva dire che non esistesse la setta come pure che esistesse”. Alla fine, pur dopo le condanne, l’esistenza di una setta non convinse neppure il Don Ficcanaso, che aveva raccontato con scrupolo ai suoi lettori tutte le 59 sedute: “Gridiamo contro chi volle denigrare la regina delle Puglie, abbassandola a misera ancella”. La parola chiave è “ancella”: Don Ficcanaso contestava come un’onta la tesi di avere importato a Bari la camorra. Si voleva già rilucere di mafia propria.

Enzo Ciconte Piero Melati