Caravaggio. Roma, San Luigi de’ Francesi. “Martirio di Matteo”. 1599-1600

La committenza.

Non ripeto qui le notazioni riportate nell’articolo sulla “Vocazione di Matteo”, già postato nel Sito, categoria Letture di arte. Aggiungo le indicazioni precise lasciate dal card. Contarelli anche a proposito di questa tela: “Matteo celebrando la messa vestito in quel modo che poi si darà da intendere sia ammazzato da una mano di soldati et si crede sarà più secondo l’arte farlo nell’atto dell’ammazzare però che habbi ricevuta qualche ferita et già sia cascato o in atto di cadere ma non ancora morto et nel detto tempo sia moltitudine d’huomini et donne giovani vecchi putti, per il più spaventati dal caso, mostrando in altri sdegno, in altri compassione”.

Descrizione dell’opera.

Il fatto storico-religioso viene ridotto alla cruda realtà di un atto di violenza, un delitto, un assassinio; una violenza che scoppia improvvisa, una scena di omicidio per la strada, cui assiste lo stesso pittore, con la gente che si ritrae spaventata o fugge. Un lampo di luce rivela i tre momenti della vicenda drammatica: il santo strappato all’altare e colpito dal carnefice, la paura e la fuga degli spettatori presenti, l’angelo che piomba dal cielo con la palma del martirio. Gli astanti si accalcano sgomenti, il carnefice colpisce Matteo ma l’istante della morte è anche quello della gloria e la stessa mano del santo –protesa in un gesto di difesa e d’orrore- riceve la palma dalle mani dell’angelo. I personaggi sono vestiti con abiti cinque-seicenteschi e questa scelta conferisce alla scena una connotazione più realistica, proprio come in una rissa da strada nella Roma contemporanea. All’omicidio assiste lo stesso pittore: la figurina nello sfondo –alla sinistra del carnefice- con barba ed espressione angosciata è il suo autoritratto.  Fermiamoci un momento a riflettere. Quella figura in fondo dietro lo sgherro seminudo, quel volto con la barba, quel personaggio che allontanandosi dal fattaccio si gira indietro col viso contratto dal dolore, oscurato dalla tristezza, a guardare Matteo nel momento tragico della sua morte, è un autoritratto, è Caravaggio stesso che si pone come testimone coinvolto nella tragedia, un testimone impaurito, sconvolto e che si ritrae. Ci vuol dire che la violenza della scena dipinta era la violenza quotidiana del mondo in cui viveva, del mondo di cui anche lui faceva parte, lui stesso violento e pronto a usare la spada. Ci testimonia del suo pessimismo, è testimonianza viva, consapevolezza del dolore, autobiografia.

Fermiamoci un momento a riflettere. Quella figura in fondo dietro lo sgherro seminudo, quel volto con la barba, quel personaggio che allontanandosi dal fattaccio si gira indietro col viso contratto dal dolore, oscurato dalla tristezza, a guardare Matteo nel momento tragico della sua morte, è un autoritratto, è Caravaggio stesso che si pone come testimone coinvolto nella tragedia, un testimone impaurito, sconvolto e che si ritrae. Ci vuol dire che la violenza della scena dipinta era la violenza quotidiana del mondo in cui viveva, del mondo di cui anche lui faceva parte, lui stesso violento e pronto a usare la spada. Ci testimonia del suo pessimismo, è testimonianza viva, consapevolezza del dolore, autobiografia.

L’apice del dramma sacro è nel rapporto tra l’uccisore e il santo steso a terra con le braccia aperte e l’orrore dei presenti è tradotto e sintetizzato nell’urlo del ragazzo che si allontana sulla destra della scena. Il carnefice è colto nell’atto che precede la stoccata finale. Da questa figura centrale si distaccano a raggiera le altre, collocate progressivamente nella profondità dello spazio spoglio in cui ha luogo l’azione. Proprio nella rappresentazione dell’azione era la difficoltà del compito e Caravaggio blocca l’istante drammatico prima della morte con la luce. Questa, a fascio radente da sinistra ordina le pose estreme delle figure in profondità e si concentra sul bellissimo corpo nudo del boia pronto a colpire e sul gesto dell’angelo –disteso quasi su un materasso di nuvole- che porge al santo la palma del martirio.

Proprio nella rappresentazione dell’azione era la difficoltà del compito e Caravaggio blocca l’istante drammatico prima della morte con la luce. Questa, a fascio radente da sinistra ordina le pose estreme delle figure in profondità e si concentra sul bellissimo corpo nudo del boia pronto a colpire e sul gesto dell’angelo –disteso quasi su un materasso di nuvole- che porge al santo la palma del martirio.

I tempi della composizione e il distacco dalla tradizione.

Per arrivare alla composizione attuale Caravaggio è passato attraverso tre redazioni, tutte eseguite sulla stessa tela per un bisogno crescente di concisione e d’intensità: questo è dimostrato dalla documentazione radiografica e ci dice che il pittore dipingeva di botto, realizzava subito e non preparava bozzetti; Brandi scrive che i cambiamenti erano tumultuosi, avvenuti nel corso di un’esecuzione, a cui si sostituiva un’altra idea determinante.

Questo fu il primo dei due teleri laterali ad essere eseguito, prima della “Vocazione di Matteo”: ce ne accorgiamo perché l’uso formante della luce è qui molto meno accentuato e per i forti legami con la tradizione manierista. Le due figure in basso, in forte evidenza e in primo piano, dovrebbero rappresentare gli scavatori della fossa; la figura tagliata, a destra, è ripresa dal Michelangelo della Cappella Paolina in Vaticano e poi imitata da tutti i pittori manieristi: è dipinta in modo splendido, è integrata nella composizione in modo intenso, ma è inutile. E’ posta qui perché la tradizione voleva la simmetria, le figure contrapposte. Se ne potrebbe benissimo farne a meno. Quindi ne deduciamo (dalle radiografie) che l’idea iniziale era molto più classica e convenzionale, addirittura chiusa sullo sfondo dalla grande mole di una chiesa. Poi ci fu una versione intermedia nella quale i gesti dei personaggi acquistarono maggior vigore; e infine si arriva alla terza, e finale, in cui –dentro uno spazio profondo dettagliatamente messo in scena- il carnefice (splendido nudo michelangiolesco) colpisce il santo riverso a terra. Un fascio di luce vivissima irrompe su Matteo e sul suo aguzzino, illuminandoli insieme, convincendoci così che anche sull’assassino scende la luce di Dio che gli darebbe la possibilità del riscatto e del pentimento.

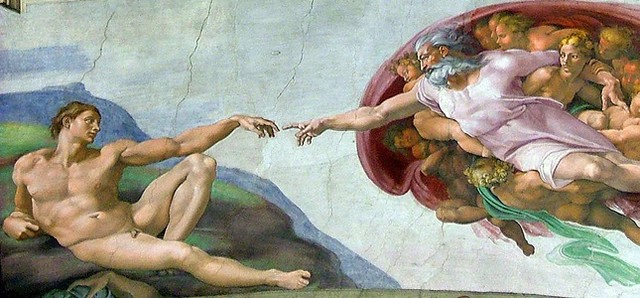

Caravaggio ha ben presente il ricordo del “Miracolo dello schiavo” di Tintoretto (ora nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia), un quadro di 50 anni prima che aveva creato un modo nuovo e più intenso di figurazione drammatica. Ma il nostro pittore stringe ancora i tempi: là gli astanti commentavano sorpresi e San Marco arrivava volando dal cielo per salvare lo schiavo dalle sue catene; qui i presenti si accalcano sgomenti e lo sgherro può colpire in piena tranquillità. La figura di Matteo atterrato ricorda la pittura di Lorenzo Lotto con la bellezza cromatica del panno bianco, contrapposto alla pianeta. La figura del bambino che fugge, gridando a bocca aperta, ricorda il suo “Sacrificio di Isacco”. Un critico, il Papa, scrive che Caravaggio qui addirittura fa un esplicito riferimento alla “Creazione di Adamo” di Michelangelo nella volta della Sistina: il corpo di Adamo diventa il corpo del carnefice, ruotato però, messo in piedi, con un movimento di supponenza, da peccatore superbo, che esplicitamente si oppone al gesto creatore di Dio. “La matrice michelangiolesca verrebbe sintatticamente smontata e rimontata, riproposta senza essere citata, metabolizzata senza essere distrutta”.

Caravaggio ha ben presente il ricordo del “Miracolo dello schiavo” di Tintoretto (ora nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia), un quadro di 50 anni prima che aveva creato un modo nuovo e più intenso di figurazione drammatica. Ma il nostro pittore stringe ancora i tempi: là gli astanti commentavano sorpresi e San Marco arrivava volando dal cielo per salvare lo schiavo dalle sue catene; qui i presenti si accalcano sgomenti e lo sgherro può colpire in piena tranquillità. La figura di Matteo atterrato ricorda la pittura di Lorenzo Lotto con la bellezza cromatica del panno bianco, contrapposto alla pianeta. La figura del bambino che fugge, gridando a bocca aperta, ricorda il suo “Sacrificio di Isacco”. Un critico, il Papa, scrive che Caravaggio qui addirittura fa un esplicito riferimento alla “Creazione di Adamo” di Michelangelo nella volta della Sistina: il corpo di Adamo diventa il corpo del carnefice, ruotato però, messo in piedi, con un movimento di supponenza, da peccatore superbo, che esplicitamente si oppone al gesto creatore di Dio. “La matrice michelangiolesca verrebbe sintatticamente smontata e rimontata, riproposta senza essere citata, metabolizzata senza essere distrutta”.

La luce.

La drammaticità del racconto è bene espressa col movimento centrifugo delle figure, con il loro attorcersi, con il loro orrore nell’assistere al brutale atterramento del santo strappato all’altare, con la stupenda triangolatura del corpo del carnefice e, soprattutto, con la violenza della luce artificiale che scolpisce con forza le parti salienti (l’assassino, il martire, il bambino che fugge urlando), ne accenna alcune, altre lascia nell’ombra. Le figure si intersecano, le forme sono rivelate da suggestive spirali luminose che creano squarci di buio profondo. L’alternanza luce-tenebra crea i volumi e l’infinità dello spazio. E’ la luce che fa esistere, è la luce che annienta, è una luce teatrale di straordinaria efficacia. Registicamente guida l’attenzione dello spettatore, rendendolo pienamente consapevole della tragedia.

Caravaggio ha già abbandonato la tecnica dello specchio e si è abituato a dipingere nel suo studio facendo un uso particolare della fonte luminosa, evitando ogni luce diffusa e riflessa dopo aver oscurato o dipinto di nero le pareti della stanza. Sappiamo del suo studio da un racconto di un suo biografo che scriveva intorno al 1620, dieci anni dopo la morte del pittore: “un lume unito che venga dall’alto senza riflessi, come sarebbe in una stanza con le pareti colorite di nero, che così avendo i chiari e le ombre molto chiari e molto scure, vengano a dare rilievo alla pittura, ma però con modo non naturale né fatto né pensato da altro secolo o da pittori antichi”.

Gennaro Cucciniello