Un giornalista contro Hitler

Il cattolico Fritz Gerlich fu tra i primi a cogliere il pericolo del nazismo. Arrestato, fu assassinato dopo mesi di prigionia. Ma la sua voce ci parla ancora. E ci interroga sul ruolo dell’intellettuale.

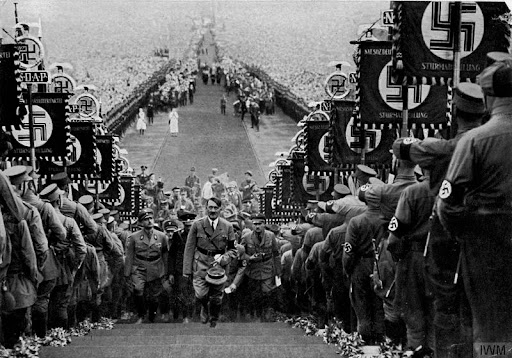

La notte del 30 giugno del 1934 nel campo di concentramento di Dachau veniva ucciso il giornalista Fritz Gerlich. Quella data è ricordata non per la morte di Gerlich, ma per il massacro ordinato da Hitler delle ormai ingombranti SA: la Notte dei Lunghi Coltelli, che ebbe luogo in quelle stesse ore. Gerlich e altri protagonisti della prima resistenza al nazionalsocialismo e al suo psicopatico leader, cominciata anni prima che questi divenisse Cancelliere (1933), hanno avuto un ruolo marginale nel racconto storico della lotta al nazismo, specialmente a fronte del carattere non solo eroico, ma anche preveggente dei loro interventi pubblici. Un carattere che ancora ci parla, che ci interroga sul ruolo dell’intellettuale nella società del proprio tempo.

Il decennio che precedette la presa del potere di Adolf Hitler, in particolare dopo il fallito Putsch di Monaco del novembre 1923, fu animato da una incessante denuncia del carattere criminale, oltre che ideologicamente delirante, del nascente movimento nazista, che ebbe il suo epicentro proprio a Monaco e pose in aperto conflitto lo stesso Hitler con i suoi “detrattori”. In prima linea si distinse il periodico socialista Munchener Post, i cui redattori, come ha scritto il giornalista Ron Rosenbaum, furono i primi a “entrare in conflitto con lui (Hitler), a ridicolizzarlo, a investigare su di lui, a rendere noto lo squallido lato oscuro del suo partito, il violento comportamento criminale mascherato dalla pretesa di apparire solo come un movimento politico. Essi furono i primi a tentare di segnalare al mondo la natura della rozza bestia che si stava avvicinando a Berlino”.

Fritz Gerlich non era socialista. Durante la prima guerra mondiale non aveva nascosto le sue preferenze nazionaliste e pangermaniste, dalle quali si allontanò successivamente, pur rimanendo nell’area conservatrice. Convintamente anticomunista, nel 1920 pubblicò, spinto dalle sue convinzioni intellettuali e dalla sua militanza contro l’esperienza della Repubblica Sovietica Bavarese (1919), un volume dedicato al comunismo, del quale fu tra i primi a cogliere i tratti pseudo-religiosi, millenaristici; una chiave di lettura che avrebbe poi esteso al nazional-socialismo. In quello stesso saggio dedicò un capitolo all’anti-semitismo, da lui risolutamente avversato (una posizione non scontata tra i conservatori tedeschi dell’epoca), contestando l’idea di una origine giudaica del bolscevismo. Calvinista, all’inizio degli anni Trenta si convertì al cattolicesimo dopo aver conosciuto, nel 1927, la mistica Teresa Neumann. Se l’incontro con questo controverso personaggio fornì una nuova spinta e un nuovo coraggio a Gerlich e al gruppo di persone che con lui si erano riunite attorno alla mistica con le stigmate, la consapevolezza del pericolo rappresentato da Hitler fu ben precedente, innescata dal Putsch del ’23, del quale Gerlich era stato diretto testimone e che costituì per lui un’illuminazione. Scriveva infatti nel febbraio 1924: “La Storia ci ha proiettati al limite del caos e noi abbiamo ora la scelta. Possiamo sia saltare nell’abisso sia, con coraggio e fede, saltare dall’altra parte. L’abisso è il partito nazionalsocialista di Hitler, il partito dell’intolleranza e dell’odio, delle dissimulazioni e delle false speranze, una miniera di assurdità e di pure menzogne. E’ (Hitler) un agitatore che crede di poter soffocare la nostra ragione. Ciò che di peggio possiamo fare, il peggio di tutto, sarebbe di non fare nulla contro Herr Hitler”.

Le sue campagne furono condotte prima sul principale giornale della Baviera, il conservatore Munchner Neueste Nachrichten, del quale fu direttore responsabile, e poi sul Der gerade Weg, del quale fu editore e direttore. Di Hitler mise continuamente in evidenza il profilo patologico e oscuro, e del suo movimento la natura violenta e delinquenziale. La consapevolezza di ciò, insieme alla sua convinzione della qualità pseudo-religiosa del movimento hitleriano, gli consentì, come ha osservato lo storico Rudolf Morsey, di comprendere, dopo che –nei primi anni Trenta- il partito nazista si era trasformato in una forza significativa nel Reichstag, il pericolo fatale insito in ogni tentativo di alleanza. Di comprendere come ogni tentativo di domare i nazisti coinvolgendoli in coalizioni –tentativo che trovava sostegno anche in ambienti cattolici- fosse destinato a portare la Germania al disastro. “Mostrarsi accomodanti verso demagoghi, eccitatori dell’isteria delle masse”, scriveva nel febbraio del 1932, “conduce soltanto all’opposto di ciò a cui porta l’accordo con persone normali e per bene (…) La politica nazionalsocialista conosce una sola cosa, le tattiche per ottenere il potere” (cit. in N. Gregor, “Nazism”, 2000). I fatti di lì a poco gli avrebbero dato ragione. Così come gli eventi di non molti anni dopo, previsti già nel 1931: “Il nazionalsocialismo significa inimicizia con i nostri vicini, tirannia, guerra civile, guerra mondiale” (cit. in J. Donohoe, “Hitler’s Conservative Opponents in Bavaria: 1930-1945”, 1961).

Come i giornalisti del Munchener Post, Gerlich cercò di minare alla base le mistificazioni storiche della propaganda nazista, a partire dall’attribuzione della colpa del trattato di Versailles ai partiti politici, piuttosto che al governo imperiale. Ma il suo tentativo di svelamento dell’impostura nazista fu anche più sottile e provocatorio, andando al cuore delle sue teorie razziali. Come nell’articolo pubblicato da Der gerarde Weg il 17 luglio 1932, dove sotto il titolo “Hitler ha sangue mongolo?”, si sviluppava un lungo testo satirico che partendo dal naso di Hitler –illustrato in numerose immagini- e utilizzando le stesse teorie razziali, ne metteva in evidenza le assurdità e le contraddizioni. Dal carattere tutt’altro che ariano della fisionomia del leader nazionalsocialista, Gerlich giungeva a scoprire la sua vicinanza con i tratti mongoli, forse volendo anche evocare una alterità che richiamasse una delle ossessioni di Hitler, ovvero la sua possibile ascendenza ebraica, per attribuirgli poi –sempre seguendo le teorie naziste che legavano alle appartenenze razziali anche l’indole spirituale- l’indole asiatica, del dispotismo orientale, che questo capo dal sangue bastardo frutto di millenarie migrazioni voleva ora importare nella civile Germania. Quell’articolo, che toccava così profondamente il tormento di Hitler per la propria immagine e il suo controllo, costituì probabilmente la condanna a morte di Gerlich, arrestato nel marzo del 1933 e assassinato dopo sedici mesi di prigionia.

Ci si potrebbe domandare a cosa servirono questo e altri comportamenti eroici, la testarda volontà di mostrare al pubblico tedesco ciò che l’acuta analisi del presente rendeva evidente alla propria mente, visto ciò che accadde in seguito. Per quegli uomini di allora la domanda forse non avrebbe senso, poiché, che sia la legge morale kantiana o la natura trascendente dell’obbligo di compiere il bene, in alcune donne e uomini la scelta è moralmente obbligata. Ma anche volendo riflettere più prosaicamente, l’esito della crisi tedesca di allora fu inevitabile? Qui si potrebbe aprire una discussione senza fine tra chi vede il farsi della storia come il procedere di forze sulle quali l’uomo non ha controllo e chi crede che le scelte compiute, accumulandosi o rappresentando delle svolte cruciali, possano produrre nuovi percorsi.

Il politologo Juan Linz, nella sua analisi sul crollo dei regimi democratici tra le due guerre (curata insieme ad Alfred Stepan, “The Breakdown of Democratic Regimes”, 1979), aveva sostenuto che accanto a variabili sociali, economiche e culturali in grado di affrettare il crollo finale, aveva svolto un ruolo cruciale il processo storico-politico, con le scelte e i comportamenti dei leader e di altri protagonisti, ad esempio relativamente alla tolleranza o meno della violenza politica o alle strategie verso le opposizioni antidemocratiche. Se così è, allora non è indifferente la voce di quanti agiscono sulla scena pubblica, intellettuali (giornalisti, studiosi, politici) compresi. Scriveva lo stesso Gerlich, insieme a padre Ingebert Naab nel 1931: “dovesse questa orribile catastrofe (la presa del potere nazista) abbattersi su di noi, allora dovremo ammettere che gli intellettuali portano un’ampia parte di colpa. Essa potrà realizzarsi solo se ci comportiamo in modo miope e superficiale, o dimostriamo assenza di carattere e uno spirito cristiano solo di facciata” (cit. in “Hitler’s Conservative Opponents in Bavaria”). Queste parole recano un monito senza tempo, che diventa vero e potente ogni qualvolta il funzionamento dei sistemi democratici entra in affanno e si presentano sulla scena attori individuali e collettivi, pretese, soluzioni che platealmente o sottilmente, sotto più o meno mentite spoglie, sfidano valori, regole e comportamenti, non solo formali, ma anche di sostanza, necessari alla democrazia e al suo corretto funzionamento. Allora la parola pubblica, con il suo carico di dubbi ma l’integrità e l’intelligenza della sua analisi, diventa essenziale. E figure come quella di Fritz Gerlich, figura estrema in una situazione estrema, possono divenire un modello anche nelle nostre democrazie oggi in difficoltà, dove i rischi che si corrono svelando la nudità dei re sono infinitamente minori e nella maggior parte dei casi comportano al più la compromissione di brillanti carriere. Un modello anche per misurare lo stato del nostro ceto intellettuale, che interseca oggi un mondo dove l’attività intellettuale da vocazione è sempre più diventata un mestiere e la parola pubblica e l’opinione si sono via via trasformate in prodotti in un mercato di performance. Fritz Gerlich e gli uomini e le donne come lui continuano a parlarci perché se invece che ipocritamente emozionarci alle loro drammatiche vicende li ascoltiamo con attenzione, sono lì per dirci chi siamo e cosa forse dovremmo piuttosto sforzarci di essere.

Sofia Ventura

Questo articolo è stato pubblicato nella rivista “L’Espresso” del 28 giugno 2020, alle pp. 67-70