Il fascino e il prezzo del silenzio

Breve storia del silenzio e della parola, che è nata in assenza di rumore: il linguaggio degli umani si sarebbe evoluto dai gesti.

Nel Supplemento “Robinson” del quotidiano “la Repubblica” di domenica 22 ottobre 2017, a p. 16, è pubblicato un articolo di Giulia Villoresi sul tema del silenzio, un bene molto richiesto e sempre più prezioso.

“Nella solitudine, se l’anima è attenta, Dio si lascia vedere. La folla è chiassosa: per vedere Dio è necessario il silenzio” (Sant’Agostino, 354-430). “Dobbiamo ritirarci in noi stessi e ricordarci dell’Ospite che abbiamo in noi, persuadendoci che per parlare con Lui non occorre alzare la voce” (Teresa d’Avila, 1515-1582). “Il silenzio è il linguaggio di tutte le forti passioni, dell’amore, dell’ira, della meraviglia e del timore” (Giacomo Leopardi, 1798-1837). “Tutti i rumori che ci circondano fanno molto meno strepito di noi stessi. Il vero rumore è l’eco che le cose hanno in noi” (Madeleine Delibrel, 1904-1964).

Gennaro Cucciniello

Non è illogico supporre che i nostri antenati del Pliocene abbiano sperimentato un silenzio diverso da quello che conosciamo oggi. Non perché tre milioni di anni fa la savana fosse particolarmente silenziosa, ma perché lo erano gli ominidi che la abitavano. Muti più che altro, visto che il silenzio ha cominciato a esistere quando è nata la parola. Ce lo suggerisce l’etimologia: “silenzio” viene dal latino “silentium” ma la radice è “hsh”, da intendersi innanzi tutto come il tacere dell’uomo, anzi di più, il comando di tacere, che ancora oggi impartiamo con un suono inarticolato –“shh”– non così diverso da quell’antica radice. Com’era, quindi, il silenzio prima della parola? Il biologo evoluzionista, o il primatologo, possono provare a rispondere, a patto che si ammetta, con Einstein, che l’immaginazione è più importante della conoscenza. Qualche tempo fa un importante paleoantropologo, Juan Luis Arsuaga, si è abbandonato in un suo libro (“I primi pensatori”, Feltrinelli 2001) a una fantasia poetica: quando l’uomo preistorico, ormai lasciata l’Africa, acquisì la coscienza di sé, intorno a lui cominciò a sollevarsi un brusio. Era il mondo che iniziava a esistere per lui, e improvvisamente gli parlava, chiedendogli di essere decifrato razionalmente.

Come osserva Fabio Di Vincenzo, paleoantropologo della Sapienza di Roma, esperto di neurolinguistica, “si potrebbe considerare la nascita del pensiero come la rottura del silenzio. E’ un barlume che si accende nelle primissime forme preneandertaliane e che illumina uno spazio buio. Ciò che ci definisce come specie è proprio questa capacità di uscire da uno stato di solipsismo”. E di parlare. Anche se la parola pare abbia conservato a lungo l’impronta del silenzio: la maggior parte degli studiosi oggi ritiene che il linguaggio non si sia evoluto dalle vocalizzazioni, ma dai gesti. Lo ha dimostrato Michael Tomasello, studioso del linguaggio e direttore dell’istituto Max Planck di antropologia evolutiva a Lipsia: la prima “parola” è stata un indice puntato. O premuto sulle labbra, a ordinare il silenzio. E’ un gesto molto antico, forse preistorico. In età classica sarà chiamato “signum harpocraticum”, il gesto di Arpocrate, dio egizio poi assimilato dai Romani come “colui che reprime la voce”. E’ necessario che la voce taccia perché l’uomo possa decifrare l’indecifrabile: il brusio della natura di cui parla Arsuaga, prima; la voce del divino, poi. L’influenza di questa concezione sulla cultura occidentale è stata ricostruita con grande sensibilità da uno storico, Roberto Mancini (Middlebury College di Firenze), che ha dedicato al silenzio almeno tre saggi a carattere storico-filologico.

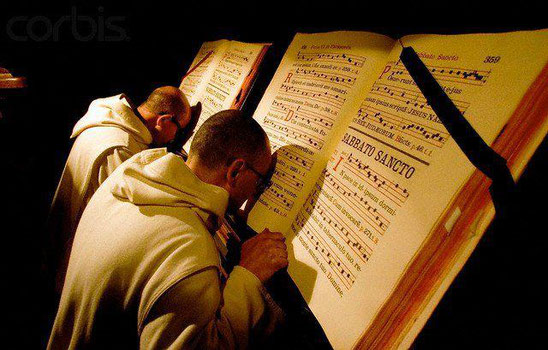

“Per i Greci il silenzio è trattenimento della parola”, spiega. “Mette l’uomo nelle condizioni di sentire il “daimon”, ma anche di ascoltare gli altri: agli allievi Socrate insegna per prima cosa a tacere. Ed è proprio sull’alternarsi regolato tra parola e silenzio che si fonda l’assemblea della polis: gli uomini liberi hanno diritto di parola, quindi di essere ascoltati in silenzio. Per cui il silenzio diventa uno degli elementi regolatori della vita pubblica nelle città greche”. Lo sarà anche per la vita dei cristiani. Ma in una forma che Mancini definisce “più estrema”. Se nel modello classico il fine del silenzio è la serenitas, nella mistica medievale la sua fenomenologia è più turbolenta. La voce divina che vi risuona può annichilire. Nel silenzio possono accadere colluttazioni col diabolico; si possono udire cose di tale potenza da non poter essere riferite. E’ anche per mitigare questa inclinazione alla trascendenza estrema che il cristiano invita a cercare il silenzio con moderazione. Anche perché, dice Mancini, “la parola è d’obbligo in almeno due casi: la preghiera e la confessione”. Nella società cristiana, come era accaduto nella polis, la dimensione filosofica del silenzio plasma quella politica. Il potere ha origine divina, perciò, quando parla l’imperatore si esige lo stesso silenzio dovuto a Dio. Alla corte di Bisanzio c’erano i silenziari, dei funzionari che toccavano con bacchette dalla punta dorata chiunque osasse parlare in presenza del basileus. Costui in pubblico manteneva un quasi assoluto silenzio: era il logoteta a parlare per lui. Così sarà per i re e per gli imperatori a venire. Pier delle Vigne altri non era che il logoteta di Federico II. E oggi il portavoce altri non è che un riflesso di quell’antica figura. Allo stesso modo troviamo un riflesso dell’antica etica del silenzio nella moderna etichetta dei salotti: il trattenimento della voce diventa codice comportamentale della borghesia”.

Eppure, lo sforzo del pensiero occidentale di mantenere la giusta misura tra parola e silenzio sembra essere fallito. Lo si evince dal fiorire di una letteratura difensiva (i nuovi omaggi al silenzio), che si inserirebbe nello stesso filone delle riflessioni fatte nei secoli passati, se non fosse che per un punto: spesso si tende a ignorare l’ambiguità del silenzio, e dunque a banalizzarlo. Lo si trasforma in un’esperienza turistica, lo si riduce a sinonimo di pace, lo si confina nelle immagini “importate” dei giardini zen. E’ un aspetto segnalato con vigore da Duccio Demetrio, filosofo e fondatore, con Nicoletta Polla-Mattiot, dell’Accademia del silenzio, nota scuola di pedagogia che pubblica per Mimesis i suoi taccuini e varie opere de silentiis. “Per falso romanticismo”, spiega Demetrio, “a volte cerchiamo il silenzio come fuga, e andiamo incontro al dramma. Perché il silenzio ha anche un lato terribile (di prefigurazione della morte, per esempio) che per essere superato deve prima essere conosciuto. Solo così possiamo scoprirne a pieno il valore etico”. Su questo si fonda il lavoro dell’Accademia. Tra i suoi membri c’è l’antropologo Paolo Anselmi (Università Cattolica di Milano), vice presidente di GfK Eurisko, un istituto italiano di ricerca sociale. Nel suo saggio in uscita per Mimesis, “Cercatori di silenzio”, si commentano i risultati di una ricerca condotta dall’Accademia: centottanta persone che raccontano la loro personale esperienza del silenzio. Vi emerge con prepotenza il silenzio come rifugio dal rumore. Eppure, le città antiche non erano troppo più rumorose di quelle moderne (si pensi ai provvedimenti per l’inquinamento acustico di Roma imperiale), proprio come non lo era la savana di tre milioni di anni fa. Per cui questo malessere, riflette Anselmi, “potrebbe scaturire da un altro tipo di frastuono: quello delle parole prodotte ininterrottamente. E’ questo, credo, che oggi ci logora, perché nel costante brusio si perde ogni capacità espressiva, ogni possibilità di capire e di essere capiti”. Si diceva all’inizio che il silenzio nasce con la parola e con essa, evidentemente, muore. Giacché questi due amanti non sono separabili, né accettano di soccombere l’uno all’altro.

Giulia Villoresi