La giovinezza irrequieta di Samuel Beckett

Tra ambizioni letterarie e depressione. L’amicizia con Joyce, i rifiuti degli editori, gli amori e quella coltellata rischiosa.

Quando, il 23 ottobre del 1969, ricevette per telegramma la notizia di aver vinto il Nobel, Samuel Beckett era in vacanza in un piccolo albergo della Tunisia orientale ed esclamò: “Quelle catastrophe!”. Il commento è apocrifo. Forse a reagire così fu sua moglie Suzanne. Ma non importa. Nel premio dei premi, il Beckett già noto ma non ancora famoso vide subito l’ala nera di quella incalcolabile sciagura chiamata celebrità. Perciò corse immediatamente a nascondersi. Per giorni restò rinchiuso facendosi portare i pasti in camera. Esaurito il Johnnie Walker Black Label, ripiegò sul patibolare VAT 69 e, per ingannare l’angoscia, si rassegnò a leggere una biografiaccia di Napoleone che aveva “la consistenza della segatura”. Ma intanto branchi di reporter erano a caccia dello “scrittore con gli occhiali e i capelli ispidi”. Alla fine, cinto d’assedio, Beckett si arrese. Comunicò che si sarebbe concesso alla stampa solo per qualche minuto, ma senza dire una parola. Davanti ai fotografi si presentò abbronzato, in giacca e pantaloni sportivi, più sigaro. Tempo poche, mute boccate tra i flash e svanì di nuovo. A ritirare il premio a Stoccolma sarebbe andato l’amico Jérome Lindon, il demiurgo delle Editions de Minuit a cui SB doveva moltissimo: era stato lui a lanciarlo; per tutta la vita fu lui a proteggerlo dalle spire del successo.

Uomo schivo quant’altri mai, allergico al culto della personalità –a cominciare dalla propria- e dunque figura di scrittore oggi pressoché impensabile, Samuel Beckett (1906-1989) non voleva che le sue lettere fossero date alle stampe. Né da vivo né dopo. “Conto su di te” si limitò a dire a Lindon, affinché l’editore lo spalleggiasse in quel rifiuto. Però –a differenza di certi suoi colleghi per i quali l’invisibilità è una forma di esibizionismo- SB non intendeva nemmeno erigersi a vedette dell’assoluto riserbo. E così, poco prima di morire, acconsentì che dell’epistolario –peraltro poderoso- venissero pubblicati soltanto i passaggi strettamente attivi al lavoro letterario: niente intrusioni nel privato. Una parola. Nei carteggi degli scrittori opera e vita stanno saldate come siamesi: valle a sciogliere. Comunque, una volta scomparso Lindon, anche l’ultimo argine saltò via. E nel 2009 uscì dalla Cambridge University Press il primo volume dell’epistolario beckettiano, quello relativo agli anni giovanili 1929-1940. Salvo qualche snellimento del corpulento apparato filologico-critico, è lo stesso libro che adesso arriva in traduzione italiana da Adelphi.

SB diceva di detestare le lettere, ma ne scrisse circa 15mila. I quattro tomi della selezione (altri tre seguiranno) ne raccolgono 2500. Queste prime cinquecento pagine sono un ordigno di riflessioni raffinate fino all’ermetismo su letteratura, pittura (straordinarie le note su Watteau: “tutti i suoi esseri umani sono minerali”), musica, cinema (è un patito delle comiche di Harold Lloyd e Chaplin); tutto condito da quel tot di spocchia giovanile contro i big: Mallarmé (“poesia gesuitica”), Eliot (“di una condiscendenza insopportabile, misurata e professorale”), Furtwangler (“Ignobile”) o Hemingway, paragonato a una tronfia Packard. E poi desolazione, umorismo scatologico, traumi familiari; straziante la lettera sulla perdita dell’amatissimo padre, Bill, che muore dicendo al figlio: “Combatti, combatti, combatti”.

I fan di Beckett ne leggeranno le carte con la curiosità mista all’imbarazzo di chi si intrufola in una città proibita. E’ dopotutto esperienza singolare sbirciare nella giovinezza di uno che avrebbe riempito i suoi testi di indimenticabili vegliardi: vecchi dentro più che in senso anagrafico; gente afasica, amnesica, paralitica o dalla motilità gravemente impedita; epuisés –esausti, esauriti- li definì il filosofo Gilles Deleuze per distinguerli dagli stanchi qualsiasi. Il Beckett dei venti, trent’anni ha qualcosa di quei personaggi. Nello spirito, non certo nel fisico. Perché il giovane Sam è un gran bel tipo atletico di un metro e 85 e dagli occhi blu. Nato a Dublino da un’agiata famiglia protestante di remote origini franco-ugonotte, inizialmente ha primeggiato soltanto negli sport, soprattutto nel cricket. E’ al Trinity College, dove è andato a studiare letteratura francese e italiana, che verrà fuori il geniaccio. Acuminato lettore di Cartesio, Proust (a cui dedicherà un saggio iconoclasta) e specialmente dell’adorato Dante (a ottant’anni si porterà all’ospizio la piccola edizione della Commedia sottolineata all’università, con dentro –per segnalibro- un’immagine del san Francesco giottesco che dà da mangiare ai passeri), SB vince premi e borse di studio. Ha una carriera da professore apparecchiata davanti, ma dopo qualche svogliato tentativo finirà per cestinarla –con grande scorno di sua madre May, donna umorale e dirigista. Animale irrequieto, Samuel si muove in cerca di sé tra Dublino, che non ama (“E’ stagnante. Qui nient’altro che nebbia e sottomissione”); Londra, città in cui prova a vivere da libero scrittore, ma dove fa cilecca e non si ambienta (“Dublino consuma la nostra impazienza, Londra la nostra pazienza”) e Parigi che diventerà casa sua, sebbene al termine di non poche traversie: “Niente altera il sollievo di essere tornato qui. Come uscire di prigione in aprile” scriverà nel dicembre ’37.

In complesso, tormenti giovanili abbastanza protocollari. Salvo che –quasi a immagine delle sue creature letterarie- Beckett è un ragazzotto dalla portentosa ignavia. In mansarde e stanzette ammobiliate può trascorrere intere giornate in stato vegetativo: a letto, seduto, allungato per terra nel rifiuto di qualsiasi attività, come in apnea immobile sotto la superficie dell’esistenza sociale. “Dormo sempre di più… Da quando sei partito, una settimana fa, non ho aperto bocca se non in bar e negozi di alimentari”; “Sto per giorni disteso sul pavimento, o nei boschi… La monade senza il conflitto, senza luce e senza tenebra”. “Mi ritrovo più che mai atterrito all’idea dello sforzo, dell’iniziativa e perfino della piccola autoaffermazione, necessari per spostarmi da un luogo all’altro”. In quei momenti è incapace di scrivere, di leggere, qualunque parola gli riesce geroglifica. Prova anche con l’analisi –e a Londra assiste ad alcune conferenze di Jung che lo impressionano molto- ma i risultati sono così così. Nell’inerzia si ripara dal mondo, ma cerca pure la pace dell’atarassia: “E’ lo stato che più mi si addice… C’è un’estasi di accidia… Nulla è più allettante dell’astensione. Una bella vita tranquilla costellata di esoneri volontari”. All’incirca come per Murphy, il più riuscito tra i suoi primi antieroi, un giovane erudito irlandese che sopra ogni cosa adora legarsi nudo a una sedia a dondolo in un vicolo di Londra, per raggiungere in quell’oscillazione perpetua “un allargamento del suo mondo spirituale e quasi un’assenza di dolore”. Non sfuggirà nemmeno lui alla maledizione del lavoro, ma almeno ne troverà uno istruttivo come infermiere in un manicomio, prima di morire a causa di una grottesca fuga di gas. Per sbaglio, le sue ceneri finiranno sparse sul pavimento di un sordido pub. Spazzate via “con la segatura, la birra, le cicche, i cocci, i fiammiferi, gli sputi, i vomiti”.

Parodia del romanzo naturalista (cioè del 90% dei romanzi che ancora oggi trovate entrando in una libreria), “Murphy” –del 1935- fu respinto dagli editori 42 volte. Peggy Gugghenheim, con cui il giovane Beckett ebbe una svelta ma intensa relazione, chiamava il suo amante dublinese “Oblomov”. Però, riemergendo dalle profondità catatoniche, Sam si danna sulla scrittura. Lavora con l’uccellaccio del fallimento sempre appollaiato sulla spalla. A ogni rifiuto piomba nello sconforto, nell’autodenigrazione, medita continuamente di mollare tutto, darsi a un altro mestiere: pilota commerciale, impiegato alla National Gallery, agente pubblicitario, traduttore, professore di francese in Rhodesia o apprendista di Sergej Ejzenstejn, al quale scrive nella speranza, frustrata, di farsi ammettere all’Istituto di cinematografia di Mosca. Beckett sprofonda e si rialza. Sempre nel ’35 scopre la sua passione per i vecchi guardandone alcuni che fanno volare aquiloni sui prati di Kensington: “Quando il filo è tutto svolto restano semplicemente lì a guardarli… Poi, circa un’ora dopo, li riavvolgono e tornano a casa. Ieri sono rimasto letteralmente inchiodato sul posto, incapace di andarmene e chiedendomi cosa mi trattenesse”. “Comincio a credere di soffrire, tra le altre cose, di gerontofilia”.

“Murphy” trova un editore alla fine del ’37. Sam ne riceverà le bozze su un letto del parigino Hopital Broussais, lo stesso che mezzo secolo prima aveva accolto i patimenti di Verlaine. Benché torturato sin da giovanissimo da malanni un po’ veri (cisti, esantemi, noie anali) e un po’ inventati, SB è stato ricoverato per ragioni che nulla hanno a che vedere con la sua salute. All’alba del 7 gennaio ’38, mentre rincasava con una coppia di amici dopo una notte trascorsa al caffè, è stato importunato da un magnaccia che ha un nome patafisico, Robert-Jules Prudent, che nel bel mezzo dell’alterco ha pensato bene di piantargli un coltellaccio nel petto. Beckett sviene, entra brevemente in coma e quando si risveglia trova al capezzale l’amico James Joyce che lo fissa coi suoi occhietti semiciechi. La pugnalata ha sfiorato cuore e polmone, bucando la pleura. A proprie spese, l’autore di Ulysses farà spostare il convalescente in una camera singola e sua moglie Nora lo rimetterà in forze a robuste dosi di crème caramel. “Una suora mi ha attaccato ventun coppe di vetro sul petto e sulla schiena e per un quarto d’ora mi sono sentito come la pubblicità della Osram”, riferisce Samuel durante le cure.

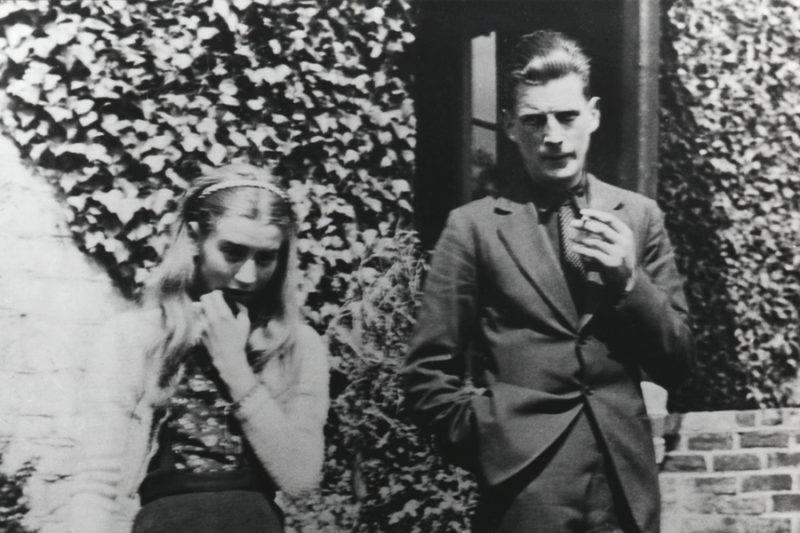

Alla corte parigina di re James –della quale con qualche ragione Ezra Pound sferzava il servilismo- Beckett era entrato dieci anni prima, diventando una specie di assistente del gran Maestro che, di cinque lustri più anziano, andava perdendo la vista. Sam gli legge libri ad alta voce, glieli riassume in schede, scrive sotto dettatura il “Work in Progress”, l’ultimo folle poema che in parte tradurrà in francese e che alla fine avrebbe assunto il titolo di “Finnegans Wake”. Stregato dall’aura del più audace fra gli autori suoi connazionali, SB è alunno devoto fino all’emulazione: oltre che nella scrittura (“Hai troppo talento per ridurti a scimmiottarlo” gli dirà uno sbronzo Henry Miller), imita Joyce nelle pose: bere vino bianco, tenere la sigaretta in un certo modo, portare scarpe strette. In un saggio che è un coltissimo spot a gloria del Maestro lo celebra come moderno erede di Dante, Giordano Bruno, Vico. A un certo punto il rapporto si guasta perché Lucia, la figlia di Joyce va fuori di testa per il giovane Sam, ma non corrisposta. James se ne adombra. Però perdonerà Beckett rendendosi conto che la povera ragazza è matta come un cavallo: schizofrenica, morirà in clinica psichiatrica.

“Non sento più il pericolo del sodalizio. E’ solo un amabilissimo essere umano”, scrive Sam del suo guru. Ma il sodalizio può prendere pieghe umilianti: “Joyce mi ha dato 250 franchi per circa quindici ore di lavoro sulle bozze. Poi ha rimpolpato con un cappotto vecchio e cinque cravatte! Non li ho rifiutati. E’ tanto più semplice essere feriti che ferire”. Anche quando si sarà affrancato dal suo ascendente, SB terrà sempre il Maestro nella massima considerazione: “Quello che aveva saputo raggiungere era epico, eroico”. Però Joyce è apoteosi del linguaggio, mentre Beckett si inoltrerà in territori impervi nei quali la parola è sempre più scarnificata; territori dove seguirlo –ossia leggerlo- diverrà impresa molto ardua, ma non per questo meno avvincente. Già nel ’37, in una lettera al tedesco Axel Kaun, scriveva a proposito dell’inglese (che presto abbandonerà per il francese) e della lingua in generale: “Sempre più ho l’impressione che sia un velo che va strappato per arrivare alle cose (o al niente) che stanno dietro. Grammatica e stile! Mi sembrano diventati inconsistenti quanto un costume da bagno Biedermeier o l’imperturbabilità di un gentleman”. “Auspicabile” è ormai per lui una “letteratura della non-parola”.

Due mesi dopo il fattaccio, SB si ritrovò in tribunale con l’uomo che l’aveva accoltellato. Gli chiese perché l’avesse fatto e il pappone rispose: “Je ne sais pas, Monsieur. Je m’excuse”. Glielo disse con una sorta di arresa gentilezza che colpì Beckett. Secondo una vecchia favoletta agiografica, quelle parole avrebbero fatto scattare in lui la folgorazione dell’Assurdo. Il famoso “Assurdo” che governa queste nostre vite miserande e che sarebbe diventato il bollino –fuorviante, ma commercialmente efficace- appioppato alle sue grandi pièce teatrali, da Godot a Finale di partita a Giorni felici. Certo, l’astro di Beckett si sarebbe acceso nel dopoguerra dentro la temperie dell’esistenzialismo parigino dove l’absurde te lo servivano a colazione insieme al croissant. Ma, come avvertì subito Adorno –in un ostico saggio del ’58 di cui SB confessò di non aver capito nulla- Beckett si smarca dalla filosofia esistenziale se non altro perché nei suoi testi non c’è più un cane –un individuo, un soggetto- in grado di incarnarne il pathos, gli enfatici interrogativi ontologici. Restano soltanto tizi ridotti al torsolo di sé, piaggiati sulla battigia di una Modernità crepuscolare che non la finisce più di finire. E se si ride è perché non c’è più un accidente da ridere. Nell’atroce Novecento “l’umorismo stesso si è reso ridicolo” sentenziava Adorno.

Con la Germania hitleriana che avanza, Beckett decide di non rimpatriare e di arruolarsi, perché “è meglio la Francia in guerra che l’Irlanda in pace”. Ma il proposito sfuma e il primo volume delle lettere si conclude con la fuga dalla Parigi invasa dai nazi, insieme a Suzanne Dechevaux-Dumesnil, la pianista che diventerà sua moglie e lo sarà per tutta la vita, ma –come lui- restando praticamente invisibile. Durante l’occupazione SB partecipa alla resistenza raccogliendo informazioni per i réseaux clandestini. Molto prodigo in decorazioni per fabbricare il mito resistenziale, alla Liberazione il gaullismo gli conferirà due medaglie che Beckett si affretterà a seppellire. E quando più tardi i biografi scopriranno i trascorsi del partigiano Sam, lui si limiterà a commentare: “Era roba da boy scout”.

Ovviamente Samuel Beckett non poteva soffrire le interviste, ma da tipo generoso qual era (tutti i soldi del Nobel vennero devoluti) accettava di incontrare chi fosse davvero interessato al suo lavoro. Gli interlocutori evitava di riceverli in casa –dal 1959 un appartamento anonimo lungo Boulevard Saint-Jacques, a due passi dalla prigione della Santé- e li invitava in qualche caffè parigino. A metà della chiacchierata –sempre piuttosto scarna- si premurava regolarmente di chiedere: “Non mi sta intervistando, vero?”. Però in una rara conversazione a botta e risposta del 1961 disse qualcosa di molto semplice che potrebbe funzionare da sintesi di tutto quanto scrisse: “Se la vita e la morte non si presentassero ambedue a noi, non vi sarebbe inscrutabilità. Se non ci fosse che oscurità, tutto sarebbe chiaro. Proprio perché non vi è solo oscurità, ma anche il chiaro, la nostra situazione diventa inspiegabile. Dove noi troviamo contemporaneamente la luce e l’oscurità, abbiamo qualcosa di inspiegabile. La parola chiave delle mie opere è “forse”. Peut-etre. In Beckett che non vi sia solo oscurità, ma anche luce non è la classica speranzuccia d’ufficio per cuori angustiati: è una di quelle terribili evidenze che rendono la vita ancora più rognosa. “Non credo di avere mai avuto la minima predisposizione per il soprannaturale” scriveva nel ’35. E anni più tardi ribadiva: “Non ho alcun sentimento religioso”. Lettore di Agostino e di Pascal, pessimista mai pago del proprio pessimismo, SB è irrecuperabile alla religione, ma chi una religione ce l’ha farebbe bene a tenere i suoi testi se non sul comodino, diciamo nei paraggi.

Fino all’ultimo rimase un uomo dalla ferma vulnerabilità. “Credo che sia pertinace come un fanatico. Neppure se il mondo crollasse abbandonerebbe il lavoro in corso, ma per il resto è senza difesa, forse più debole di noi e perfino dei suoi personaggi”, scrisse Cioran in un memorabile ritratto. Esente da malizia, Beckett “ignora la funzione igienica della malevolenza”. Ha in massimo orrore l’idea di posterità: “Non può sopportare domande come: crede che questa o quell’opera sia destinata a durare? Che il tale o il talaltro meriti il posto che ha? Fra X e Y chi sopravviverà, chi è il più grande?”. E “lo si potrebbe immaginare benissimo, alcuni secoli fa, in una cella completamente nuda, non contaminata dal minimo arredo, neppure da un crocifisso”. E’ invecchiato Beckett? No, i bacucchi siamo noi.

Marco Cicala

(Articolo pubblicato nel “Venerdì di Repubblica” del 19 gennaio 2018)