La vendetta della geografia

La globalizzazione prometteva di cancellare i confini o quanto meno di ridurne molto il rilievo, ma i conflitti attuali sembrano al contrario riproporre l’importanza del controllo territoriale.

Ne “La Lettura” del 21 aprile 2024, alle pp. 6-7, ne discutono due esperti di geopolitica, Alessandro Aresu (“Il dominio nel XXI secolo”, Feltrinelli 2022) e Manlio Graziano (“Disordine mondiale”, Mondadori 2024), coordinati da Antonio Carioti.

Era un’illusione l’idea di un mondo piatto, senza più barriere tra un Paese e l’altro?

ARESU. Era una teoria sbagliata. La crescita dei commerci e la diffusione della connettività digitale non cancellano i confini geografici. Le filiere produttive, a cui partecipano migliaia di imprese, travalicano le frontiere, ma non è vero che tutti si arricchiscono allo stesso modo e arrivano agli stessi traguardi. Gli iphone si assemblano in alcuni Paesi, che presentano particolari condizioni, e non in altri. Anche le infrastrutture che rendono possibile la globalizzazione non sono di tutti, ma di certe aziende. E i vari presidi industriali, finanziari e tecnologici possono essere usati come armi. Insomma, non sono le guerre in corso a dirci che il mondo non è piatto: non lo era già prima. I confini non hanno mai smesso di contare.

GRAZIANO. La descrizione del mondo piatto fa parte delle illusioni coltivate dopo il crollo dell’impero sovietico: era una visione superficiale e dimenticava vaste aree geografiche rimaste ai margini della globalizzazione. L’aumento degli scambi di merci, persone e capitali rende le frontiere più porose ed esige la creazione di un diritto internazionale. Tutto ciò però non elimina la divisione del mondo in Stati che hanno interessi diversi: Apple assembla i suoi prodotti in Asia, ma resta un’impresa americana, che il governo Usa non esita a difendere in caso di bisogno. E’ vero piuttosto che i mercati si sono rivelati storicamente più importanti dei territori. In genere le potenze più progredite tendono a controllare i mercati, mentre sono i Paesi arretrati sotto il profilo economico che cercano di ampliare i loro confini, di solito con risultati negativi. L’invasione dell’Ucraina per esempio è un sintomo di debolezza, non di forza, della Russia. Mosca segue la stessa via che la Serbia ha percorso negli anni Novanta, con esiti disastrosi per Belgrado.

L’Unione Europea è nata per superare gli ostacoli tra gli Stati membri. Ma con la Brexit è come se i confini si fossero presi una rivincita. E’ un precedente destinato a pesare?

ARESU. La Brexit ha dimostrato che è possibile andarsene dall’UE, il cui confine non è destinato ad ampliarsi in modo indefinito, ma può arretrare. D’altronde il numero degli Stati membri non mi pare l’elemento più significativo. Bisogna misurare la profondità dell’integrazione e vedere come si colloca l’Unione rispetto agli altri attori internazionali. Per esempio il mercato unico resta incompleto, tant’è vero che ciclicamente viene posto il problema di realizzarlo in pieno. Ma soprattutto negli ultimi anni l’Ue è arretrata rispetto agli Usa. Noi europei viviamo in un mondo parallelo: esultiamo per le regole che introduciamo al nostro interno senza considerare che siamo una realtà in declino. Ci sono eccezioni come l’aviazione civile, che vede l’europea Airbus in netto vantaggio sull’americana Boeing. Ma per esempio dovremmo chiederci se tra un decennio esisteranno ancora nei Paesi dell’Unione l’industria automobilistica e quella chimica, considerando le conseguenze sociali che avrà la crisi di quei settori. Non è facile perché all’interno dell’Ue, per esempio tra gli Stati nordici e quelli mediterranei, convivono percezioni diverse dell’economia e della società.

GRAZIANO. La Brexit per certi versi ha paradossalmente rafforzato l’Unione, nel senso che prima del referendum britannico esistevano in Europa molti partiti che invocavano l’uscita dall’euro o addirittura dall’Ue. Poi le difficoltà di Londra hanno indotto quasi tutti a fare marcia indietro: in Italia quelle forze sono andate al governo e hanno cambiato posizione. La probabilità che altri Stati vogliano seguire le orme della Gran Bretagna è quindi diminuita. Ciò non toglie però che l’Europa e il mondo siano alle prese con un crescente nazionalismo. E le conseguenze si vedono.

A che proposito?

GRAZIANO. Pensiamo agli accordi di Schengen, che peraltro non riguardano tutti i Paesi dell’Ue. Avrebbero dovuto abolire del tutto le frontiere interne, ma capita regolarmente che vengano sospesi o messi in discussione, anche da politici non estremisti. La stessa questione dell’immigrazione non concerne solo i confini esterni dell’Unione, che facciamo difendere da dittatori nordafricani o, peggio, da bande armate come quelle libiche. Succede anche che, quando i migranti approdano sulle coste italiane o greche, subito si alzino barriere per impedire che si spostino, come di solito vorrebbero, verso la Germania o altri Stati del Nord. Ma c’è di più, e qui apro una parentesi personale. Io sono italiano, vivo in Francia da 25 anni e non ho mai pensato di chiederne la cittadinanza, ma ora mi trovo costretto a cominciare le relative pratiche.

Come mai?

GRAZIANO. Mi sono a lungo considerato un cittadino dell’Ue, con gli stessi diritti dei francesi. Ma ora la situazione potrebbe cambiare, perché è stata approvata a Parigi una legge sull’immigrazione fondata sul principio, pur non esplicitato, “prima i francesi”. E quando, com’è inevitabile, il Paese dovrà ridurre la spesa sanitaria, ciò avverrà in modo da garantire ai cittadini francesi la piena copertura, sacrificando gli altri. Insomma, misure come queste sono un modo per ristabilire le frontiere anche senza tornare alle dogane.

Le migrazioni di massa sono la più grande sfida all’esistenza dei confini. Come gestirle?

ARESU. La questione è spinosa. Le migrazioni sono connaturate alla nostra specie. Un maestro della demografia, Massimo Livi Bacci, mi ricordava una frase del filosofo latino Seneca, nato in Spagna a Cordova, che dall’esilio in Corsica scriveva alla madre: “Nessuno è rimasto nel luogo dove è nato. Incessante è il peregrinare dell’uomo”. Si tratta di un fenomeno universale, che ha molte ricadute positive per i Paesi di destinazione. Per esempio lo sviluppo tecnologico statunitense degli ultimi decenni si deve in gran parte a persone venute dall’estero, esperti d’intelligenza artificiale o dirigenti delle aziende più avanzate: sono impressionanti nel settore digitale i numeri di coloro che hanno evidenti origini asiatiche.

Eppure gli argomenti xenofobi hanno una forte presa sull’elettorato americano.

ARESU. Non solo negli Usa, ma in tutti i Paesi occidentali c’è una forte sconnessione tra i dati di fatto e il dibattito politico, con una grande ipocrisia sulle esigenze del mondo produttivo, che ha bisogno di manodopera straniera. Il fatto è che l’integrazione dei migranti presenta gravi problemi, mentre rimane difficile immaginare uno sviluppo industriale africano capace di attenuare la pressione di flussi verso l’Europa dovuta all’incremento demografico.

D’altronde nell’Ue la popolazione invecchia e, senza l’immigrazione, diminuirebbe.

ARESU. Vale a maggior ragione per le potenze industriali dell’Asia orientale: il Giappone, Taiwan, la Corea del Sud. Qui la bassissima natalità e le politiche restrittive in materia d’immigrazione stanno creando problemi enormi, che solo ora si comincia a considerare. Gli Usa stanno meglio sotto il profilo demografico, ma registrano aspre tensioni politiche sulla questione dei lavoratori stranieri. Capita così in America che Elon Musk, imprenditore nato in Sudafrica, alimenti su X, la piattaforma digitale di sua proprietà, una narrazione ostile verso gli immigrati, anche amplificando notizie inattendibili.

GRAZIANO. Ripartirei dall’Europa, che è il continente con gli abitanti più vecchi. Su 15 Paesi più anziani del mondo 13 sono europei, anche se è vero che l’Estremo Oriente in prospettiva è messo peggio per via di una tradizione culturale che non contempla l’immigrazione. Come dico spesso, la teoria xenofoba della grande sostituzione non funziona semplicemente perché tra poco non ci sarà più nessuno da rimpiazzare.

L’immigrazione è un’assoluta necessità?

GRAZIANO. E’ un fenomeno ineliminabile, che d’altronde per nove decimi è interno ai Paesi o comunque al continente di provenienza dei migranti. Il mondo industrializzato a sua volta ha bisogno di manodopera importata, perché deve coprire vuoti sempre più evidenti nella forza lavoro. Di fronte a questi problemi oggettivi c’è una risposta soggettiva immediata, di pancia, da parte di una popolazione autoctona che ha paura di cambiamenti sempre più veloci e in genere peggiorativi. E chi rappresenta di più il mutamento se non persone che prima non c’erano e sono facilmente riconoscibili per il colore della pelle, la lingua che parlano, la religione che professano? La diffidenza verso l’altro risale d’altronde agli albori della nostra specie, quando eravamo divisi in piccole tribù rivali.

La xenofobia resterà quindi un dato strutturale nei Paesi di approdo dei migranti?

GRAZIANO. Il guaio è che la classe politica non fa nulla per contrastare le paure dei cittadini, per spiegare che abbiamo un bisogno vitale di lavoratori stranieri. Oggi il ceto dirigente non è fatto più di leader, ma di follower, che inseguono gli umori delle masse allo scopo esclusivo di vincere le elezioni. Eppure se tutte le risorse spese per fermare i migranti fossero impiegate per integrarli, il problema non sarebbe così grave.

E’ la strade tentata da Angela Merkel, che però ha pagato un prezzo elevato.

GRAZIANO. E’ vero, però i profughi scappati dalla Siria sono entrati nella società tedesca e si stanno integrando. I problemi non mancano, ma in prospettiva la Germania ne ricaverà benefici in termini di sostenibilità del welfare. Tra l’altro i migranti, disposti ad affrontare rischi enormi per raggiungere l’Europa, sono di solito persone dinamiche e intraprendenti. Portano energie che possono dare un colpo di frusta alle nostre società infiacchite.

Oltre ai confini fisici esistono quelli mentali a elevare barriere tra i popoli. Molti insistono sulla contrapposizione tra democrazie occidentali e autocrazie orientali (Russia, Cina, Iran), altri su quella tra Nord e Sud del mondo. Che ne pensate?

ARESU. Non credo alla divisione del mondo tra democrazie e autocrazie, magari in vista della battaglia finale tra bene e male. Di certo osserviamo una stanchezza della leadership americana, che tuttavia non mi pare condannata al tramonto in tempi brevi. E dall’esistenza di un coordinamento tra Russia, Iran e Cina in funzione antioccidentale non credo si possa far discendere una teoria per interpretare il mondo. Il Vietnam comunista dovrebbe stare dalla parte delle dittature, ma non è così. E nei Brics la democrazia indiana convive con l’autocrazia cinese.

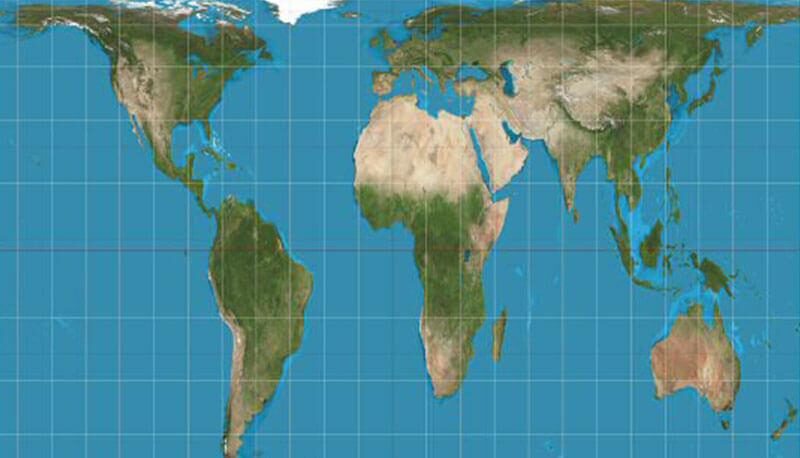

GRAZIANO. Il pubblico richiede semplificazioni per sapere “da che parte stiamo”, ma la realtà internazionale è molto più complessa rispetto a schemi che hanno un preminente significato politico. Samuel Huntington, dopo la fine della guerre fredda, teorizzò l’esistenza di confini netti e permanenti tra civiltà rivali. Oggi si parla di “Sud globale”, concetto che è un insulto alla geografia, visto che in quel Sud rientra la Mongolia, situata ben sopra l’Equatore, e non l’Australia, che sta decisamente sotto. Anche l’asse delle democrazie di Joe Biden non funziona: semmai bisogna parlare del G7 come complesso dei Paesi un tempo dominanti che sono in declino relativo e difendono le loro prerogative.

E i Brics?

GRAZIANO. Non mi sembrano una valida alternativa all’ordine americano. Al loro interno ci sono Paesi che si temono reciprocamente, come la Cina e l’India. E New Delhi è molto preoccupata per l’avvicinamento tra Mosca e Pechino, che indebolisce il suo antico rapporto preferenziale con il Cremlino. D’altronde anche in Russia si levano voci che segnalano i pericoli di un legame troppo stretto con la Cina. Meglio stare alla larga da classificazioni ideologiche che finiscono per confonderci le idee.

Alessandro Aresu Manlio Graziano Antonio Carioti