Lorenzo Lotto, “La Crocifissione” (1533-’34), Monte S. Giusto (Macerata). Un’ipotesi di lettura

Luogo e Committenza. La grande tela (cm. 425,5 x 248) fu dipinta a Venezia nel 1533 e poi completata in loco col ritratto del committente dal pittore, abituale frequentatore dei territori marchigiani. Essa è conservata sull’altare maggiore, ancora dentro la bellissima cornice architettonica originale, nella piccola chiesa di S. Maria in Telusiano a Monte San Giusto, cittadina della provincia di Macerata, posta sopra un poggio in bella posizione panoramica verso il mare. Committente fu il vescovo Niccolò Bonafede, potente legato apostolico papale, signore del paese e proprietario di un bellissimo palazzo rinascimentale.

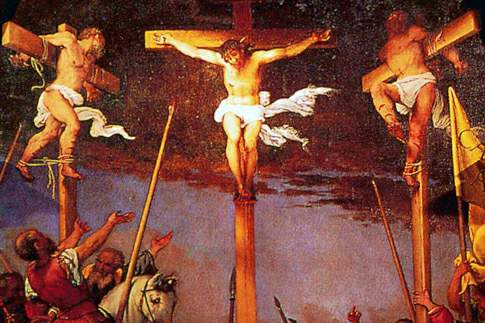

Descrizione dell’opera. Un tono tragico connota i tre piani del dipinto: i crocifissi in alto, tre croci alzate contro un cielo cupo e terribile; il coro degli astanti sul Golgota al centro; il gruppo che sorregge Maria in primissimo piano, a contatto ravvicinato con lo spettatore. I tre piani distinti sono naturalmente correlati tra loro dal tema narrativo e scanditi dalla luce che filtra da sinistra e che unifica la scena.

Le tre croci. Sulle croci, in alto, isolate sul cielo buio, si realizza la tragedia assoluta. Gesù, agonizzante, è silenzioso, la testa perduta fra le tenebre che si stanno addensando, quasi chino –con pietosa rassegnazione- sull’umanità vociante, agitata e frenetica che, assiepata di sotto, lo guarda e sembra che lo irrida, colpevole e ignara dell’ora presente. Ai suoi fianchi i due ladroni, Tito e Dimaco, si torcono come nei quadri germanici di Altdorfer o di Grunewald, scalciano le corde attorno alle caviglie in un estremo quanto insensato tentativo di ribellione. Il buon ladrone, quasi a voler realizzare subito la promessa avuta da Gesù, avvia il moto delle gambe nella direzione di Cristo mentre l’altro, sulla destra, si contorce nel tormento e nelle bestemmie, col volto quasi del tutto nascosto dal cielo fosco. Sembra avanzare una notte buia di nuvole nere, un cielo plumbeo e desolato che sta per coprire la luce calma di un tramonto sereno: un cielo diviso, sopraffatto dall’oscurità viola-bruna dell’imminente tempesta, quasi presago della morte del figlio di Dio. In quel cielo pesante sembrano immergersi e quasi cancellarsi i terminali delle croci stesse, pittoricamente indicate dalle lance dei soldati sottostanti e battute da un vento che agita e sconvolge tutto.

Le tre croci. Sulle croci, in alto, isolate sul cielo buio, si realizza la tragedia assoluta. Gesù, agonizzante, è silenzioso, la testa perduta fra le tenebre che si stanno addensando, quasi chino –con pietosa rassegnazione- sull’umanità vociante, agitata e frenetica che, assiepata di sotto, lo guarda e sembra che lo irrida, colpevole e ignara dell’ora presente. Ai suoi fianchi i due ladroni, Tito e Dimaco, si torcono come nei quadri germanici di Altdorfer o di Grunewald, scalciano le corde attorno alle caviglie in un estremo quanto insensato tentativo di ribellione. Il buon ladrone, quasi a voler realizzare subito la promessa avuta da Gesù, avvia il moto delle gambe nella direzione di Cristo mentre l’altro, sulla destra, si contorce nel tormento e nelle bestemmie, col volto quasi del tutto nascosto dal cielo fosco. Sembra avanzare una notte buia di nuvole nere, un cielo plumbeo e desolato che sta per coprire la luce calma di un tramonto sereno: un cielo diviso, sopraffatto dall’oscurità viola-bruna dell’imminente tempesta, quasi presago della morte del figlio di Dio. In quel cielo pesante sembrano immergersi e quasi cancellarsi i terminali delle croci stesse, pittoricamente indicate dalle lance dei soldati sottostanti e battute da un vento che agita e sconvolge tutto.

La massa degli astanti sul Golgota. Al centro della scena, proprio sotto le croci, c’è tutta una vita in movimento, affollata di episodi e personaggi. Il racconto è realistico, con anatomie forti e marcate, due cavalli –ben evidenti- in positura statuaria plastica, la ricerca dei volti dai tratti duri e incisivi nelle figure di provinciali attori comprimari: una narrativa di carattere spigliato e popolare, con un tono ben diverso da quello aulico e compassato di Tiziano. L’incrociarsi diagonale e verticale delle lance è composto secondo un progetto coerente all’impianto complessivo della scenografia, al bilanciamento verticalizzato dell’opera che ha una spinta fortissima dal basso verso l’alto, quasi a indurre lo spettatore a passare con vertiginosa accelerazione dal dolore lancinante e umanissimo espresso dai personaggi in primo piano al dolore divino del Cristo Gesù. La massa assiepata degli uomini e dei cavalli segue una precisa regia figurativa, scandita dal movimento dei corpi e dalle polifoniche gestualità delle mani. Le figure sono distribuite in gruppi, tutte atteggiate in pose distinte e coerenti. I militari e i popolani sono indaffarati e agitati, quasi percorsi da isteria, ma si evidenziano con nettezza tre dettagli particolari: a sinistra un ufficiale a cavallo, al centro –proprio sotto e in asse con la croce di Cristo- un uomo con camicia bianca e giubba rossa, a destra un cavaliere con stendardo giallo. Esaminiamoli più da vicino. Tutti i critici concordano sull’ipotesi che la figura equestre posta sul lato sinistro è il centurione romano, l’orbo Longino, che –su un cavallo bianchissimo- si sporge all’indietro con la schiena e protende commosso verso la croce le braccia aperte e le palme delle mani in un “dichiarativo intensissimo” (scrive Scarabicchi), che contrasta –fra l’altro- con le braccia incrociate e le mani immobili del vescovo committente, posto proprio sotto la sua verticale e quella del buon ladrone, a di sopra. Al centro c’è una figura di uomo che si volta all’indietro e verso il basso e che col braccio sinistro sembra accennare al committente; è da notare la divergenza di simmetria con l’altro soldato a lui vicino –in rosso- che alza una picca verso la croce; i due movimenti tendono ad equilibrarsi. C’è qualche studioso che ha notato la sua forte somiglianza col giudice romano Pascasio, persecutore della giovane Lucia nella bellissima tela di Lotto conservata nel museo di Jesi, ma non si può trascurare il giudizio di chi pensa di potervi riconoscere un autoritratto del pittore. Tanto più, vorrei far notare, che questo personaggio è l’unico a fare da perfetto trait-d’union tra Gesù in croce e la Madonna abbandonata nel suo deliquio. A destra, sul vessillo brandito da un altro soldato romano non campeggia la classica iscrizione SPQR ma l’evocazione di CAE (sar) AUG (ustus): è l’allusione evidente all’imperatore Carlo V, responsabile qualche anno prima, nel 1527, del terribile Sacco di Roma ad opera dei lanzichenecchi tedeschi. L’allusione storica e politica alle feroci devastazioni iconoclaste è tanto più ostile in quanto è posta alla sinistra di Gesù, nell’ombra sotto la croce sulla quale il cattivo ladrone distoglie dal Cristo il suo sguardo torvo e malvagio, dalla parte opposta della pia immagine del vescovo Bonafede e del centurione Longino a cavallo che per miracolo recupera la vista. E’ in questo spazio che sono più nettamente avvertibili le influenze delle esperienze lombarde e nordiche di Lotto, in particolare di Gaudenzio Ferrari, soprattutto nella drammatica concitazione di armati e cavalieri, ma non è da trascurare un richiamo fiammingo nel prato verde, tutto tramato di fiorellini d’oro, sotto gli zoccoli del cavallo bianco di Longino, cavallo che si volta, impassibile e intento, a fissare lo spettatore.

Il gruppo dei dolenti. In realtà Lotto è già pervenuto –e con piena autonomia- alle ricerche formali e agli effetti teatrali del Manierismo. Lo spazio che si sprofonda a cuneo dietro le tre croci, tragicamente isolate sul cielo buio, si ribalta in avanti nel primo piano dove le grandi figure quasi franano addosso allo spettatore, coinvolgendolo emozionalmente. E’ un effetto magistrale –fa notare il Bairati- accentuato dalle note cromatiche alte dei bianchi e dei rossi e dal rapporto ineguale con lo spazio modesto della chiesetta, letteralmente invaso e dominato dalla grandiosa tela. Ad unire il primo piano, col gruppo dei dolenti, allo sperone del Golgota è la figura inarcata della Maddalena, veste di azzurro intenso, che allarga le braccia in un gesto di disperazione e che crea una linea di congiunzione tra il piano primissimo e lo sfondo che s’innalza. Al centro del gruppo c’è la Madonna, svenuta, annegata nel panneggio d’una veste di viola cupo: è lei la titolare della chiesa, partecipe dell’opera di redenzione dell’umanità; lo evidenzia bene la sua collocazione in asse con quella di Gesù e la posizione delle sue braccia che richiama la croce. Tra i soccorritori spicca la tunica di Giovanni, un verde percorso da sottili venature gialle sopra un manto rosso, con un palpitante e contrastato intreccio di colori delle vesti delle altre due pie donne. A sinistra, guidati dallo sguardo partecipe di Giovanni e dal gesto esplicito di un angelo, scorgiamo la figura intera del committente, inginocchiato e in meditazione: sembra che egli stia rivivendo mentalmente, in profondità, e rievocando nella preghiera il tragico racconto evangelico della Passione. In meditazione, con le braccia incrociate, lo sguardo fisso in un punto lontano, è l’unico ad avere le mani immobili, l’unico protagonista estraneo al fatto rappresentato: è parte integrante della storia raccontata nel dipinto (avvenuta 1500 anni prima) e, nello stesso tempo, è nel presente, il 1534, a Monte San Giusto, che egli rivive, con l’occhio dell’immaginario e della memoria, quanto è avvenuto tanto tempo prima sul Calvario.

Il gruppo dei dolenti. In realtà Lotto è già pervenuto –e con piena autonomia- alle ricerche formali e agli effetti teatrali del Manierismo. Lo spazio che si sprofonda a cuneo dietro le tre croci, tragicamente isolate sul cielo buio, si ribalta in avanti nel primo piano dove le grandi figure quasi franano addosso allo spettatore, coinvolgendolo emozionalmente. E’ un effetto magistrale –fa notare il Bairati- accentuato dalle note cromatiche alte dei bianchi e dei rossi e dal rapporto ineguale con lo spazio modesto della chiesetta, letteralmente invaso e dominato dalla grandiosa tela. Ad unire il primo piano, col gruppo dei dolenti, allo sperone del Golgota è la figura inarcata della Maddalena, veste di azzurro intenso, che allarga le braccia in un gesto di disperazione e che crea una linea di congiunzione tra il piano primissimo e lo sfondo che s’innalza. Al centro del gruppo c’è la Madonna, svenuta, annegata nel panneggio d’una veste di viola cupo: è lei la titolare della chiesa, partecipe dell’opera di redenzione dell’umanità; lo evidenzia bene la sua collocazione in asse con quella di Gesù e la posizione delle sue braccia che richiama la croce. Tra i soccorritori spicca la tunica di Giovanni, un verde percorso da sottili venature gialle sopra un manto rosso, con un palpitante e contrastato intreccio di colori delle vesti delle altre due pie donne. A sinistra, guidati dallo sguardo partecipe di Giovanni e dal gesto esplicito di un angelo, scorgiamo la figura intera del committente, inginocchiato e in meditazione: sembra che egli stia rivivendo mentalmente, in profondità, e rievocando nella preghiera il tragico racconto evangelico della Passione. In meditazione, con le braccia incrociate, lo sguardo fisso in un punto lontano, è l’unico ad avere le mani immobili, l’unico protagonista estraneo al fatto rappresentato: è parte integrante della storia raccontata nel dipinto (avvenuta 1500 anni prima) e, nello stesso tempo, è nel presente, il 1534, a Monte San Giusto, che egli rivive, con l’occhio dell’immaginario e della memoria, quanto è avvenuto tanto tempo prima sul Calvario.  Sta pregando e sta cercando di identificarsi nel sacrificio di Cristo. Lorenzo Lotto già nel 1521 aveva immaginato una situazione identica in un altro suo quadro, “Il commiato di Cristo dalla madre”, dipinto a Bergamo per una pia dama della città, Elisabetta Rota, tela ora conservata nella Gemaldegalerie di Berlino. La committente lì è ritratta concentratissima nella lettura di un libro sacro, e per questo non appare toccata dalla scena patetica che si sta svolgendo accanto a lei. Nella letteratura religiosa di fine ‘400 è già divulgata la pratica devozionale centrata sulla possibilità di visualizzare mentalmente gli episodi della vita di Gesù con lo scopo di accrescere la partecipazione emotiva del fedele, pratica di contemplazione incoraggiata dagli Ordini Mendicanti.

Sta pregando e sta cercando di identificarsi nel sacrificio di Cristo. Lorenzo Lotto già nel 1521 aveva immaginato una situazione identica in un altro suo quadro, “Il commiato di Cristo dalla madre”, dipinto a Bergamo per una pia dama della città, Elisabetta Rota, tela ora conservata nella Gemaldegalerie di Berlino. La committente lì è ritratta concentratissima nella lettura di un libro sacro, e per questo non appare toccata dalla scena patetica che si sta svolgendo accanto a lei. Nella letteratura religiosa di fine ‘400 è già divulgata la pratica devozionale centrata sulla possibilità di visualizzare mentalmente gli episodi della vita di Gesù con lo scopo di accrescere la partecipazione emotiva del fedele, pratica di contemplazione incoraggiata dagli Ordini Mendicanti.

Tutto quello che è rappresentato nell’intera scena quindi è una sorta di visione nata dalla meditazione e dalla preghiera del vescovo Bonafede e questo collegherebbe la ricerca del nostro pittore ai fermenti di rinnovamento spirituale che andavano maturando all’interno della Chiesa negli anni burrascosi che erano seguiti alla clamorosa protesta di Lutero, inducendolo a creare la più spettacolare e nello stesso tempo tragica rappresentazione della tragedia del Golgota che l’arte italiana del Rinascimento abbia ideato.

L’autore. Il critico Roberto Tassi ha scritto che “in queste immagini sono uniti tutti i tratti e le fantasie di uno dei poeti più errabondi e vaghi della nostra civiltà figurativa” e io credo che questa definizione si attagli perfettamente al nostro autore. Egli fu, in effetti, nella sua vita travagliata conoscitore dell’esistenza dei marginali, dei poveri, delle comunità urbane e contadine venete, lombarde, marchigiane; egli fu capace davvero di guardare la vita dal basso, frugando in una realtà taciuta, scendendo nelle povere case di una condizione umana e sociale buia e cancellata dalla storia. Egli ebbe esperienza vera e coscienza dell’altra faccia, quella popolare e non cortigiana, del Rinascimento italiano e oggi noi possiamo chiederci se egli non abbia intuito quanto alto fosse il costo umano ed esistenziale del nostro troppo aulico Rinascimento. Di qui, annota D. Micacchi, la sua emarginazione volontaria, la sua profonda inquietudine, la sua ansia religiosa, il gusto del quotidiano, l’attenzione spasmodica per i comportamenti i trasalimenti i gesti gli abiti stessi, lo sguardo dolce e malinconico delle sue figure di provinciali, la sua simpatia per quei movimenti che auspicavano una riforma istituzionale della Chiesa cattolica e un maggior impegno personale dell’individuo nei confronti di Dio.

Dal 1507 Lorenzo Lotto, dopo un esordio promettente e fortunato a Venezia e a Treviso, stava lavorando a Recanati nel convento dei Domenicani per una grande pala dedicata a S. Domenico (ora nel museo della città). In quegli anni era presente a Loreto, inviatovi da papa Giulio II a sovrintendere alla sistemazione della basilica mariana, Bramante, impegnato nello stesso tempo a progettare la risistemazione degli appartamenti pontifici in Vaticano. Sarà proprio il grande architetto che si accorgerà del talento del giovane veneziano e che lo introdurrà, come aveva già fatto per Raffaello, nel cantiere formidabile delle nuove Stanze papali (che vede anche Michelangelo sui ponteggi della Cappella Sistina). Così all’inizio del 1509 il nostro pittore, a 28 anni, primo tra i veneti della sua generazione, andò a lavorare a Roma. Non è il caso, qui, di approfondire la sua controversa esperienza romana né di sfiorare il problema del dare e dell’avere con il Sanzio: probabilmente egli sperava di estendere la sua notorietà regionale dalla provincia all’Italia e al mondo ma –surclassato dal genio cortigiano di Raffaello- abbandonerà improvvisamente il Vaticano e inizierà un periodo lunghissimo (praticamente fino alla morte, nel 1556-57) di riflessione e di auto-emarginazione. Vorrei mettere in luce un aspetto che in particolare il Colalucci ha sottolineato: “pur affascinato da molti aspetti del mondo figurativo romano, non volle omologarsi a esso, non si appiattì sul classicismo archeologizzante di Raffaello né tantomeno sulle eroiche bellezze dei giganti di Michelangelo ma andò invece in cerca di una propria nuova identità. E la cercò non solo in originali soluzioni di stile e di forma ma anche e soprattutto nell’impegno ten acemente perseguito di esprimere e trasmettere attraverso la pittura i valori e i sentimenti religiosi, troppo spesso relegati in secondo piano, rispetto agli interessi estetici e culturali, dagli artisti e dai committenti”. Nella “Deposizione di Cristo”, dipinta da Lotto nel 1512 ed ora conservata nel museo di Iesi (Ancona), all’indomani della fuga da Roma ed ancora nel “buon ritiro” delle Marche, c’è un dettaglio illuminante a questo proposito: accanto alla pietra del sepolcro ci sono gli strumenti del martirio di Gesù, martello pinza corona di spine il cartellino di INRI, appoggiati in primo piano accanto alla Maddalena piangente, ma non ci sono i chiodi: questi sono stati messi dal pittore tra le mani di un vecchio S. Pietro col barbone bianco, hanno rimpiazzato le sacre chiavi, per esprimere le speranze diffuse tra i fedeli in una Chiesa cristiana più attenta all’esperienza della croce che al dettato dell’autorità. E siamo nel 1512, cinque anni prima della clamorosa protesta di Lutero.

acemente perseguito di esprimere e trasmettere attraverso la pittura i valori e i sentimenti religiosi, troppo spesso relegati in secondo piano, rispetto agli interessi estetici e culturali, dagli artisti e dai committenti”. Nella “Deposizione di Cristo”, dipinta da Lotto nel 1512 ed ora conservata nel museo di Iesi (Ancona), all’indomani della fuga da Roma ed ancora nel “buon ritiro” delle Marche, c’è un dettaglio illuminante a questo proposito: accanto alla pietra del sepolcro ci sono gli strumenti del martirio di Gesù, martello pinza corona di spine il cartellino di INRI, appoggiati in primo piano accanto alla Maddalena piangente, ma non ci sono i chiodi: questi sono stati messi dal pittore tra le mani di un vecchio S. Pietro col barbone bianco, hanno rimpiazzato le sacre chiavi, per esprimere le speranze diffuse tra i fedeli in una Chiesa cristiana più attenta all’esperienza della croce che al dettato dell’autorità. E siamo nel 1512, cinque anni prima della clamorosa protesta di Lutero.

Venezia, trentacinque anni dopo. Tra il 1564 e il 1567, proprio all’indomani della chiusura del Concilio di Trento, Jacopo Tintoretto dipinse quattro teleri per la Sala dell’Albergo nella Scuola Grande di San Rocco nella città lagunare. Per un raffronto, che ritengo interessante, con questo capolavoro di Lotto di alcuni decenni prima ho scelto di inserire, qui, la pagina dedicata –in un mio precedente articolo pubblicato sul sito- alla lettura dell’immensa “Crocifissione” tintorettesca per suggerire una comparazione di iconografia e di linguaggio.

Il fulcro dell’immensa composizione è il Cristo inchiodato sulla croce piantata al centro dello spazio, sul vertice di un triangolo creato da una piana rocciosa sopraelevata che si allarga a ventaglio; sotto ci sono le persone che lo piangono, raccolte intorno a una Madonna straziata. L’intero esercito romano sembra essere stato inviato sul Calvario per crocifiggere Gesù e i ladroni e godersi lo spettacolo: sulla croce centrale Cristo sembra già morto ma –con strana contraddizione- le croci dei ladroni non sono ancora al loro posto e solo adesso una viene innalzata e l’altra è preparata. Gesù, in quella gran confusione, appare isolato, circondato da un alone luminoso ma irrimediabilmente solo, lontano da tutti i presenti. L’atmosfera è temporalesca, strisciata da macchie luminose.

In realtà lo spazio è costruito intrecciando due composizioni, l’una che si allarga verso l’orizzonte, l’altra che converge verso lo spettatore –coinvolto nella tragedia direttamente-, entrambe concentrate sulla croce al centro: da questa partono fasci di luce che illuminano la scala posata a terra, la croce di un ladrone ancora adagiata, l’altra che si sta sollevando, sulla destra due soldati che si giocano ai dadi la tunica del condannato. Il pittore crea con cura corrispondenze formali sapienti: a sinistra c’è il gesto del personaggio che tira la fune per sollevare la croce del ladrone e che è riflesso –in maniera più pacata- in quello del personaggio che scava, sulla destra; in primo piano si impongono con evidenza figure chiaroscurate e plastiche, definite da un’energica linea di contorno –con alcuni volti il cui realismo fa pensare a inserti ritrattistici- e sullo sfondo comparse tracciate solo con piccoli tocchi di pennello; i personaggi a cavallo –che guardano indifferenti o compiaciuti- sono disposti specularmente ai lati della scena, formando un piano prospettico che scivola verso l’orizzonte; le braccia spalancate di Gesù, che sembrano abbracciare il mondo e irraggiare insieme dolore e luce, sono l’unica chiara linea orizzontale che rompe la piramide centrale e che contrastano in modo significativo con le braccia abbandonate delle pie donne in deliquio. Gli episodi e i dettagli sparsi alla rinfusa non sono né secondari né irrilevanti: perché tanti infedeli partecipano alla concitata agitazione della scena? Perché tante persone presenti, ciascuna intenta a un lavoro, o ad osservare curiosa, o a commentare, o a meditare? Perché tante Marie che piangono? Perché un asino che divora i rami di un ulivo?

Tintoretto è consapevole di dover spiegare contenuti dottrinali complessi ma non ricorre a intellettualismi complicati: egli vuole soprattutto presentare al fedele la storia della Redenzione e lo vuol fare coinvolgendolo nell’emozione; a questo servono gli infiniti dettagli che riproducono scene di vita vissuta e gli effetti luministici di grande suggestione e patetismo. Così facendo rinnova l’iconografia sacra e si adegua alla perfezione al nuovo clima religioso richiesto e suggerito dalle conclusioni del Concilio tridentino: “attraverso le storie dei misteri della nostra Redenzione (uccisione di Gesù, inizio del suo ritorno al cielo e della redenzione umana), raffigurate nei quadri, il popolo viene istruito e confermato nel ricordare e rimeditare assiduamente gli articoli di fede”. Lo spettatore è chiamato di volta in volta a una fruizione attiva, a muoversi da un quadro all’altro per seguire le scene, a contemplare in silenzio, a parlare con Dio.

La visione non è che storia intensificata, tanto da rivelare immediatamente, nel fatto, i suoi significati umani e mo rali e diventare autentica devozione popolare. Per Venezia gli anni Sessanta del Cinquecento segnalano il ritorno della perenne minaccia turca (che sarà scongiurata solo qualche anno dopo dalla vittoria di Lepanto, anche se per breve tempo) e il sospetto di spionaggio in suo favore da parte degli ebrei: così A. Gentili ci aiuta a spiegare le ragioni della presenza, tra gli spettatori sul Golgota, di orientali con turbante e ci rivela che tra le Marie, così numerose, si può identificare in una –posta proprio sotto la croce di Gesù- la personificazione della Chiesa cristiana e in un’altra –collocata più indietro e col capo rivolto a terra- quella della Sinagoga ebraica, piegata e velata, incapace di vedere e capire. C’è una luce livida e olivastra percorsa da bagliori devastanti e veloci, fantasmi volanti con cappucci rossi, nature morte (suggerisce F. Caroli) buttate là con pennellate color vino o susina; contrasti netti, il bianco e il nero, la luce e l’ombra, un’ebbrezza già quasi visionaria di segni e di lampi.

rali e diventare autentica devozione popolare. Per Venezia gli anni Sessanta del Cinquecento segnalano il ritorno della perenne minaccia turca (che sarà scongiurata solo qualche anno dopo dalla vittoria di Lepanto, anche se per breve tempo) e il sospetto di spionaggio in suo favore da parte degli ebrei: così A. Gentili ci aiuta a spiegare le ragioni della presenza, tra gli spettatori sul Golgota, di orientali con turbante e ci rivela che tra le Marie, così numerose, si può identificare in una –posta proprio sotto la croce di Gesù- la personificazione della Chiesa cristiana e in un’altra –collocata più indietro e col capo rivolto a terra- quella della Sinagoga ebraica, piegata e velata, incapace di vedere e capire. C’è una luce livida e olivastra percorsa da bagliori devastanti e veloci, fantasmi volanti con cappucci rossi, nature morte (suggerisce F. Caroli) buttate là con pennellate color vino o susina; contrasti netti, il bianco e il nero, la luce e l’ombra, un’ebbrezza già quasi visionaria di segni e di lampi.

Gennaro Cucciniello