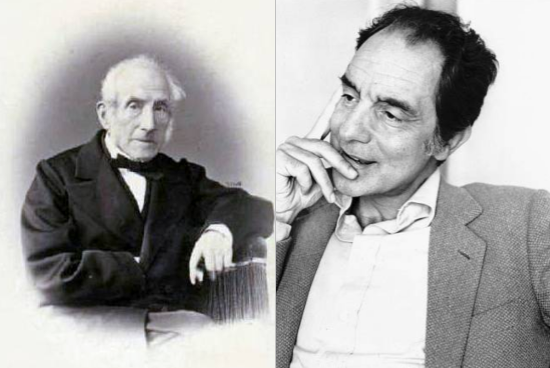

Manzoni e Calvino, vite parallele

Due scrittori che hanno trasformato il modo di raccontare l’Italia, il mondo e noi stessi.

Un confronto a distanza tra Alessandro Manzoni e Italo Calvino non può essere motivato solo dalla circostanza fortuita degli anniversari, ossia i 150 anni dalla morte del primo, il 22 maggio 1873, e i 100 dalla nascita del secondo, il 15 ottobre 1923. Può invece servire per ragionare sui profondi cambiamenti intervenuti riguardo al ruolo della letteratura nel nostro immaginario e nella società. Con I promessi sposi si concretizza la scelta che condusse il milanese don Lisander a liberarsi dai vincoli di una tradizione plurisecolare di lingua selettiva, fissata sin dalle “Prose della volgar lingua” di Pietro Bembo (1525), per arrivare a un italiano fondato sul fiorentino parlato e comunitario, adatto a un genere autenticamente popolare come il romanzo storico. Una svolta radicale, la cui portata si colse soprattutto dopo l’Unità d’Italia, quando fu necessario un modello letterario per la nuova scuola nazionale, che fornisse anche valori largamente condivisi sul versante morale e religioso. Ma poco più di un secolo dopo, il sanremese (e cosmopolita) Calvino combatte, prima di tutto con sé stesso, per riuscire a scrivere romanzi realistici credibili; punta a semplificare le complesse costruzioni sintattiche e narrative manzoniane; sa che la letteratura non può da sola cambiare la società e la politica, anche perché ormai, nel secondo dopoguerra e nel periodo del Boom economico, i miti collettivi sono quelli veicolati dal cinema e dalla televisione. Un’intera parabola si è compiuta, ma cisono tanti aspetti da indagare, se seguiamo più da vicino le due traiettorie biografiche e le due poetiche.

Per il giovane Manzoni, nato nel 1785 dall’irrequieta Giulia, figlia di Cesare Beccaria (l’autore di Dei delitti e delle pene, 1764), gli ideali illuministi furono un modo per contrapporsi all’ambiente conservatore e clericale del presunto padre Pietro: ma è ormai convinzione di molti biografi che il genitore naturale sia stato Giovanni Verri, fratello degli animatori del celebre periodico economico-giuridico “Il Caffè”. Soprattutto la meditazione sui diritti dei singoli e su come realizzare una giustizia autentica penetrò ben presto nelle sue opere, che ancora seguivano le regole classiciste ma mostravano segni di insofferenza verso i temi più scontati. La ricerca di un padre ideale, identificato nel nuovo compagno della madre, Carlo Imbonati (morto però nel 1805) e la satira dei malcostumi dei nobili spingevano nella direzione di una letteratura altamente morale, dedita al santo vero: un dover essere che nascondeva pesanti contraddizioni. La più forte esplose nel 1810, quando Alessandro decise, assieme alla moglie Enrichetta Blondel, di tornare nell’alveo della Chiesa cattolica e di stabilirsi a Milano: l’abbandono di ogni forma di ribellione e il nuovo ruolo di ricco possidente non nascosero le nevrosi sempre più marcate, l’agorafobia e gli attacchi di panico, segno di quanto non era risolto a livello inconscio.

Ecco allora che il rivolgersi sempre più attento alle nuove tendenze romantiche, che tanto spazio davano alle paure profonde e agli incubi notturni, si coniuga per Manzoni con la certezza che la riflessione etica e l’analisi razionale debbano prevalere sulla frenesia e lo spontaneismo: un esito importante si coglie negli “Inni sacri”, dedicati a varie festività cattoliche, in cui l’io lirico è subordinato al noi dei fedeli, che trovano una voce proprio attraverso il poeta. E sempre a una collettività, questa volta degli italiani vessati dalle dominazioni straniere, lo scrittore pensa dopo la fine dell’epoca napoleonica, quando si avvicina ai nuovi patrioti lombardi ed elabora, fra l’altro, due tragedie che manifestano le lacerazioni degli oppressi e quelle personali di eroi sconfitti: Il conte di Carmagnola (1820), apprezzata anche da Goethe, e l’Adelchi (1822). Vi si trovano altre contraddizioni terribili: il mondo terreno, quello della politica e delle guerre, è in sé ingiusto, “non resta / che far torto, o patirlo”, dice il longobardo Adelchi morente, e il Diritto è una feroce forza, un tremendo potere che i vincitori possono manipolare a loro vantaggio. E’ a questo punto, proprio quando, nel 1821-22, gli austriaci stavano compiendo durissime repressioni contro oppositori quali Piero Maroncelli o Silvio Pellico, che l’illuminista cristiano Manzoni decide che solo un romanzo può rappresentare le sfaccettature più intime e più drammatiche della storia umana.

E come farebbe lui, e prima di lui Ludovico Ariosto, lasciamo per un po’ la sua traiettoria e seguiamo quella di Calvino sino a un punto di svolta. Anche nel suo caso la formazione fu illuminista, addirittura atea e prevalentemente scientifica, dato che il padre Mario, agronomo, e la madre Giuliana Mameli, botanica, seguivano gli ideali mazziniani più anticlericali. Italo non fu certo indirizzato verso la letteratura, ma la primissima infanzia a Cuba e poi il giardino pieno di piante strane della Villa Meridiana a Sanremo gli fecero nascere una passione per l’avventura e il fantastico, che venne appagata dai romanzi di Robert Louis Stevenson e di Rudyard Kipling. Non solo da quelli, peraltro: lui stesso dichiarò di aver letto di continuo i fumetti del Corriere dei piccoli e poi di aver amato il cinema, in particolare le comiche di Buster Keaton, surreali e insieme graffianti. Pure nel giovanissimo Italo non mancano quindi le contraddizioni, per esempio quelle tra un possibile destino all’insegna degli studi agrari e della concreta attività nelle coltivazioni sperimentali, e la volontà di sfuggire a questo mondo ordinato, magari per non stare al livello del suolo salendo invece sugli alberi, come farà uno dei suoi personaggi più celebri, il Cosimo del “Barone rampante” (1957). Un atteggiamento utopico e antirealistico maturato sotto il fascismo, ma che si scontra con la prova dei fatti quando il ventenne Calvino entra nella Resistenza fra i comunisti delle Brigate Garibaldi. Questa sua esperienza filtra in tante opere, però quasi sempre mediata: per esempio, il suo romanzo partigiano, “Il sentiero dei nidi di ragno” (1947), adotta il filtro dello sguardo poco più che infantile del protagonista Pin, il quale osserva con acume e tuttavia senza epicità le imprese della reietta compagnia del Dritto.

In quel periodo Italo ha già scelto la letteratura, scrive per l’Unità e avvia il suo rapporto con l’Einaudi, che gli permetterà di lavorare per qualche anno con Cesare Pavese, poi, dopo il suo suicidio, con Elio Vittorini, assieme al quale spesso selezionerà i nuovi autori da pubblicare. Confessava però agli amici più intimi, come Natalia Ginzburg, che non riusciva a essere soddisfatto delle sue opere neorealiste e ideologiche: ampi romanzi sociali e generazionali, come “I giovani del Po”, si trascinano a lungo e alla fine vengono abbandonati, negli anni Cinquanta, mentre arrivano al successo racconti, a cominciare dal “Visconte dimezzato” (1952), considerati minori dallo scrittore, quasi dei diversivi in attesa di concludere le imprese più importanti. Per accettare la sua dimensione fantastico-fiabesca, Calvino ricorre al genere del conte philosophique (racconto filosofico) illuminista, dichiara la sua passione per scritture limpide e razionaliste (Galilei e Leopardi, prima di tutto), segue Ariosto e, per ora, sminuisce Manzoni. Sa che la lacerazione, rappresentata dal visconte diviso in due da una palla di cannone, è in effetti sempre presente nei suoi testi e va superata ricorrendo all’ironia.

Presto pure per lui arriva un momento di profonda crisi, ideologica prima, quando sceglie di abbandonare la militanza nel PCI a seguito dell’invasione sovietica dell’Ungheria (1956); letteraria poi, quando appunto deve riconoscere che scrivere un ampio romanzo non gli è possibile, forse perché ha censurato sin troppo la psicologia e l’analisi dell’inconscio. Anche qui, le contraddizioni devono arrivare a uno scioglimento, che si può individuare nell’intenso racconto “La giornata d’uno scrutatore”, pubblicato nel 1963 ma lungamente elaborato sin da un decennio prima. La fine delle certezze politiche si accompagna al naufragio del rapporto amoroso del protagonista Amerigo Ormea, che oltretutto deve prendere atto dell’esistenza d’una realtà imperfetta, addirittura deforme nei corpi contorti degli ospiti del convitto cattolico torinese Cottolengo, dove si trova il seggio elettorale in cui Amerigo è scrutatore. Venendo a conoscenza di questa sorta di città nella città, questo luogo di dolore e di incomprensibile ingiustizia biologica, il personaggio alter ego non si può sottrarre alla necessità di superare i limiti dei puri comportamenti razionali. Occorre una nuova utopia per la letteratura, magari pulviscolare o discontinua: comincia così una nuova e nient’affatto facile scommessa per Calvino.

Anche Manzoni, di fronte all’urgenza di esaminare le forme del male compiuto dagli uomini, si era deciso a seguire una nuova via. Gli studi più recenti sul romanzo hanno fatto chiarezza sulle complicatissime vicende redazionali e hanno inoltre dimostrato l’importanza della “Storia della colonna infame”, pubblicata nel 1842 di seguito all’ultimo capitolo dei Promessi sposi nell’edizione definitiva, la cosiddetta Quarantana. Questa Storia propone una lucida analisi dei soprusi perpetrati contro alcuni presunti untori della peste del 1630, in particolare il barbiere Gian Giacomo Mora, la cui casa venne distrutta per far posto a una colonna che celebrava la giustizia e invece era il simbolo della sopraffazione, a sua volta abbattuta nel 1778 cosicché, scrive Manzoni, “non c’è più nulla che rammenti, né lo spaventoso effetto, né la miserabile causa”. Per questo la letteratura si deve intridere di storia, puntando a interpretarla senza le storture generate dagli interessi e dalle immoralità degli individui.

In un certo senso questo saggio storico viene a costituire il cuore di tenebra del romanzo in apparenza divertente e pacificato: l’epopea della Provvidenza che conduce, dopo tante peripezie, due giovani ingenui a sposarsi nonostante l’opposizione di un signorotto superbo del pomposo Seicento. A guardar bene, però, il fidanzato, Renzo Tramaglino, si viene a trovare nel bel mezzo di trame e tumulti, facendosi affascinare dai facinorosi e agendo persino al di fuori della giustizia, prima di tornare nell’alveo della morale cristiana. E la sua promessa sposa, Lucia Mondella, subisce pressioni e prove durissime, degne di un romanzo gotico, tra monache ambigue e signori pronti a rapirla e imprigionarla. Lei che avrebbe voluto solo un modesto matrimonio nel suo piccolo paese, deve lasciarlo (e Manzoni, in quel momento, le dona una delle pagine più intensamente liriche della nostra narrativa: “Addio, monti sorgenti dall’acque…”) e deve superare difficoltà di ogni tipo, prima di far convertire l’Innominato rapitore e di perdonare il persecutore Don Rodrigo.

Forse il miglior commento a questa trama sta in una delle figure preparate da Francesco Gonin, su traccia fornita da Manzoni, per rendere l’edizione definitiva, dopo la sistemazione del racconto e la revisione linguistica, degna dei migliori romanzi illustrati francesi di inizio Ottocento. Nel secondo frontespizio della Quarantana, Lucia appare in preghiera al centro dell’immagine, protetta in alto da un angelo: attorno a lei però ci sono esseri malvagi, figure maligne con tanto di pugnale o in atteggiamento aggressivo. Non sono demòni, sembrano molto di più i possibili aggressori reali, quelli che nella storia hanno avuto tante volte la meglio, specie nei confronti di donne inermi. Rappresentano il male incarnato negli uomini, del quale bisogna indagare le motivazioni. E il racconto non nasconde la confusione dei comportamenti: essere pronti a invocare la giustizia senza capire chi è davvero colpevole, soddisfare la propria voglia di possesso senza tener conto del male provocato; seguire la religione per il quieto vivere e non per una vocazione effettiva; e tante altre umanissime incoerenze si potrebbero aggiungere.

Manzoni ragiona e narra in termini morali ma non moralisti. L’ironia con cui in tanti punti sottolinea le manchevolezze stesse del suo narratore, oltre che di quasi tutti i suoi personaggi, impedisce di trovare nel romanzo un sistema rigido. Certo, come ha fatto proprio Calvino in un suo saggio del 1973, si possono individuare precisi rapporti di forza che governano le relazioni umane: ma non bastano gli schemi strutturalisti per cogliere le sfumature dei sentimenti delineati. La vicenda di coercizione e poi di corruzione che coinvolge, nella storia vera come nel racconto romanzesco, la monaca di Monza, è irriducibile alle frecce che dovrebbero indicare le azioni compiute, e resta uno degli episodi più potenti di tutta la nostra letteratura, un’accusa affilata contro ogni tipo di sopraffazione familiare, sociale, religiosa.

Se il nevrotico don Lisander ha accettato di immettere nel suo romanzo tante analisi del guazzabuglio del cuore umano che lo coinvolgono fortemente, Calvino, dopo la quasi-confessione del suo alter ego scrutatore, sceglie di occultarsi dietro la perfezione cristallina dei racconti iper-letterari. Sente una “massiccia stanchezza per la letteratura”, come scrive a Domenico Rea nel 1964, e deve cercare nuovi stimoli: il suo trasferimento a Parigi nel 1967 rafforza l’interesse per le sperimentazioni scientifico-combinatorie dell’Oulipo, grazie anche all’amicizia con Raymond Queneau e Georges Perec. La ricerca di simmetrie inconsuete, di strutture nascoste, di diagrammi più che di trame sembra prevalere su ogni psicologia e addirittura sulla stessa importanza dell’autore, in ossequio agli slogan dominanti in quegli anni. Eppure il mai spento residuo utopico riesce a generare alcuni dei testi più intensi di quel complesso periodo, facendo evitare l’annullamento dell’azione politica e dell’impegno: per esempio “Le città invisibili” (1972), che giocano sul rapporto fra una cornice raffinatamente letteraria (i dialoghi di Marco Polo e Kublai Kan, in una sorta di continuazione moderna del Milione) e una serie di città funzionali e nello stesso tempo ultra-realistiche, quintessenze delle contraddizioni questa volta proprie di tutti gli uomini, non dei singoli, ma delle intere società. Il problema da affrontare, senza ricette ideologiche, è chiaro: “l’inferno è già qui” e però non ci si deve adattare, ma bisogna di continuo cercare e riconoscere “chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”. Calvino risponde implicitamente alla famosa affermazione di Sartre che “l’inferno sono gli altri”: dopo la ricognizione dei possibili modi in cui si compongono le civitates, stupende o orrende, giunge a capire che comunque, persino là dove in apparenza c’è solo il male, si deve poter ricostruire un briciolo di positività.

Benché la letteratura sembri ridotta ai margini, benché quasi ci si giochi per renderla accettabile, Calvino continua a seguire un sottile sentiero che, pure attraverso il meta letterario post-moderno, conduce alle ragioni fondamentali di ogni indagine umana. Per questo uno dei suoi ultimi libri, composto dalle brevi e spiazzanti avventure del signor Palomar, di professione osservatore, lancia forse più sfide di altri. Nelle fortunatissime “Lezioni americane”, purtroppo lasciate incompiute nel 1985, si legge che la letteratura dovrebbe “render conto con la maggiore precisione possibile dell’aspetto sensibile delle cose”.

Questo principio era ben applicato appunto in “Palomar” (1983) dove, come sempre ironicamente, si cerca di trovare una chiave di lettura che leghi gli eventi minimi e la dimensione cosmica. Ma non si può certo parlare di uno dei suoi libri di maggior successo: Calvino ha raggiunto spesso le centinaia di migliaia di copie vendute (senza contare le traduzioni), superando addirittura il milione con le storie eroicomiche di Marcovaldo. Come mai?

Dobbiamo riportarci al punto di partenza. E possiamo adesso notare che la scelta del romanzo è stata, per Manzoni, una necessità ineludibile: la ricerca di uno spazio letterario nel quale potessero coesistere il suo interesse integrale per la storia, il suo profondo senso per il giusto e l’ingiusto, la sua volontà di agire rigorosamente. Ma non mancano le voci fuori dal coro: infatti il personaggio più bistrattato e insieme più irriducibile di tutti è il vile curato Don Abbondio, che tiene alla sua pelle e che può permettersi di pensare dell’integerrimo cardinal Borromeo: “Oh che sant’uomo! ma che tormento!”. L’aver saputo ideare persino un personaggio come lui, capostipite di tanti altri presenti in opere comiche e umoristiche sul nostro carattere nazionale, è il segno dell’apertura concessa da don Lisander al suo genio narrativo, persino al di là delle sue auto imposizioni etiche. Grazie a questo superamento dei rischi di opposizioni manichee, a volte effettivi in altri scritti manzoniani, il romanzo è stato accolto dall’intera comunità dei lettori della nuova Italia, indipendentemente dalle accuse di moderatismo politico e di fideismo cattolico. E a distanza di tempo, ben oltre le mode specifiche ottocentesche, la sua lezione, severa e acuminata, ha trovato echi diversi ma potenti in Gadda o in Sciascia, in Pasolini o in Primo Levi.

Certo Calvino non ha incontrato, per la sua esplorazione letteraria, un territorio altrettanto sgombro e vergine. E’ vero però che la narrativa italiana del ‘900 ha sempre più aumentato le sue potenzialità, uscendo dai vincoli del romanzo realistico tradizionale per toccare la dimensione saggistica (prevista peraltro dal Manzoni della Colonna infame) o la polifonia bachtiniana: quel romanzo che proprio non riuscì allo scoiattolo della penna (celebre definizione di Pavese) riusciva, in modi imprevisti, ad Alberto Arbasino con “Fratelli d’Italia” nel 1963.

Sempre in quell’anno, la valenza epica della Resistenza italiana emergeva da “Una questione privata”, capolavoro postumo di Beppe Fenoglio. Sono filoni che Calvino ha compreso bene ma non ha praticato, per scelta o per propensione, e tuttavia pure la sua ricerca di una scrittura capace di coniugare l’essenzialità e l’esattezza con una riflessione oggettivata e non psicologistica sui comportamenti umani ha avuto eredi. Un nome per tutti, quello di Daniele Del Giudice, il quale fra l’altro, in un’intervista del 1978 ha raccolto una dichiarazione calviniana assai significativa: “Siamo anello di una catena che parte a scala subatomica o pregalattica: dare ai nostri gesti, ai nostri pensieri, la continuità del prima di noi e dopo di noi, è una cosa in cui credo. E vorrei che questo si raccogliesse da quell’insieme di frammenti che è la mia opera”.

Adesso avremmo forse bisogno di tornare a interrogarci sui modi per rinnovare, narrativamente, l’indagine disincantata sulle nostre psicologie, spesso ormai stereotipate, e sulla condizione sociale, ormai non più delimitabile al contesto italiano. Non è detto che sia possibile riuscirci con la sola scrittura e non è detto che i modelli offerti da Manzoni e da Calvino siano quelli più riadattabili. Di sicuro, dalle loro analisi di guazzabugli e inferni non possiamo davvero prescindere.

Alberto Casadei

L’articolo è pubblicato ne “La Lettura” del 2 gennaio 2023, supplemento culturale del Corriere della Sera, alle pp. 2-5.