Sciolto il mistero della più antica frase in volgare italico

Databile tra l’800 e l’850, più di un secolo prima del Placito di Capua, il graffito in una catacomba romana: era una presa in giro?

“La Lettura”, supplemento del Corriere della Sera del 6 novembre 2022, alle pp. 34-35 pubblica questo articolo di Giuseppe Antonelli.

La condizione naturale in cui le lingue si trovano a vivere giorno dopo giorno è soprattutto quella della dialogicità. Condizione più o meno esplicita a seconda delle situazioni e delle tipologie comunicative, ma sempre decisiva per l’interpretazione di un testo. Anche quando ci troviamo a studiare testi di molti secoli fa, e anche quando il dialogo si presenta nella particolare forma dell’interazione tra parole e immagini. Concetti ribaditi –e lucidamente argomentati, documentati, aggiornati- in un recente libro di Emilia Calaresu: “La dialogicità nei testi scritti. Tracce e segnali dell’interazione tra autore e lettore”, Pacini editore. L’ultimo capitolo del volume è tutto dedicato ad una frase scritta da chissà chi ben prima dell’anno Mille e conservata fino a oggi nel buio di una cripta sotterranea.

Il graffito della catacomba di Commodilla

Il 30 agosto si festeggiano i santi Felice e Adàutto: insieme perché fratelli, o perché –secondo una tradizione successiva- sottoposti insieme al martirio. Stando a questa seconda versione, Adàutto si sarebbe pubblicamente confessato cristiano proprio nel momento in cui Felice veniva condotto a morte. Al punto che anche il nome con il quale è ricordato deriverebbe da questo gesto: adàuctus, l’aggiunto.

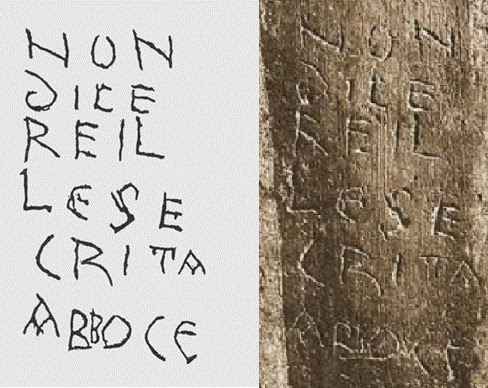

Ai due santi è dedicata una cripta della catacomba di Commodilla a Roma, in cui campeggia un affresco che li ritrae ciascuno a un fianco della Madonna in trono con il bambino. Adàutto, il più giovane, è alla destra del trono e tiene le mani sulle spalle di una donna: la matrona romana Turtura, alla cui memoria è dedicato l’affresco. Sullo stucco della cornice di questo affresco, più o meno all’altezza del gomito di Adàutto, è graffita una piccola scritta (11 per 6,5 cm) che recita “NON / DICE / RE IL / LE SE / CRITA / AB OCE”, ovvero “Non dire le cose segrete a voce alta”. La cappella in cui si trova l’affresco era già stata scoperta ai primi del Settecento, ma era presto tornata nell’oblio a causa di una frana che l’aveva resa inaccessibile. L’iscrizione, segnalata all’inizio del ‘900 e valorizzata negli anni Sessanta da Francesco Sabatini, è stata danneggiata nel 1971 dalle picconate di ladri che speravano di trovare dietro a quel muro qualche tesoro. I soliti ignoti non trovarono altro che i loculi in cui erano stati sepolti i fedeli. Il vero tesoro, almeno dal punto di vista di filologi e storici della lingua, era ed è proprio quella breve scritta.

Databile all’incirca tra l’800 e l’850, infatti, quel breve testo presenta in ogni parola elementi che si distaccano dalla norma del latino e rispecchiano caratteristiche della lingua parlata a quell’epoca in quell’area geografica. Uno di quei “volgari” (così chiamati perché usati dal popolo) che erano già di fatto lingue neolatine. E tutto questo almeno un secolo prima del 960, l’anno a cui risale il Placito di Capua, tradizionalmente considerato l’atto di nascita dell’italiano: “Sao ko kelle terre…”. Al punto che questa scritta graffita nel muro della catacomba di Commodilla “è ormai considerata da molti, a tutti gli effetti, il più antico documento dei volgari italiani”.

Ma chi l’ha scritto quel graffito? E perché? Rivolgendosi a chi? La ricostruzione condivisa fino a oggi attribuiva le parole a un ecclesiastico e le ricollegava a un cambiamento intervenuto attorno a quegli anni nella liturgia eucaristica. Il cambiamento per cui durante la messa alcune frasi andavano pronunciate dall’officiante sotto voce. Il messaggio sarebbe stato dunque un invito a non dire quelle parti –le orazioni segrete della messa- alzando troppo la voce. “A bboce”, come si dice con un’espressione etimologicamente parente dell’odierno becero (dal toscano bociare, cioè urlare, alzare il tono). Quanto allo scopo di quella scritta graffita nel muro, due erano finora le ipotesi più accreditate.

La prima la interpretava come una sorta di avviso o, meglio ancora, di promemoria. Se a scriverlo fosse stato quello stesso sacerdote che ogni tanto si dimenticava di abbassare la voce mentre diceva messa, lo si sarebbe potuto considerare quasi come un arcaico post-it. “Ricordati di dire a bassa voce le orazioni segrete”. La seconda ipotesi, invece, attribuiva alla scritta l’intento di prendere in giro il colpevole di quelle dimenticanze. In questo caso il graffito sarebbe stato, come tante scritte murali dei nostri giorni, nient’altro che un beffardo sfottò: e quella lingua così marcatamente volgare una voluta allusione alla presunta rozzezza del destinatario.

Un po’ come le scritte “Lazie gambione” di cui i tifosi romanisti –con molta ironia e altrettanta invidia- tappezzarono Roma quando l’altra squadra della città vinse lo scudetto. L’uso del volgare sarebbe stato motivato, insomma, da un intento di caricatura linguistica.

Un po’ come nel più tardo affresco della Basilica inferiore di San Clemente (circa 1050-1100, sempre a Roma), in cui le didascalie fanno parlare il santo in latino e il nobile pagano che vuole mandarlo al martirio in una lingua volgare fino al turpiloquio. “Fili de le pute”, dice il patrizio Sisinnio ai servi che non riescono ad arrestare il santo perché per miracolo si è trasformato in una colonna. “La prima parolaccia dell’italiano”.

C’è una terza ipotesi, e la direzione è proprio quella del dialogo tra parole e immagini. Difficile pensare che una scritta così piccola in uno spazio così buio potesse essere letta da chi officiava messa, osserva Calaresu. Tanto più che –come prevedeva il rituale fino al Concilio Vaticano II- il suo sguardo doveva essere rivolto all’altare, posto in un altro punto della cappella. Per chiunque si sia trovato a passare in quel punto, invece, lo sguardo avrà associato il testo alle figure dell’affresco sulla cui cornice è stato graffito. Perché, allora, non ipotizzare che la scritta sia nata in rapporto a quelle immagini e provare a cercare in quel rapporto la sua spiegazione?

Come accade in una lunghissima tradizione, che va almeno dai muri di Pompei a quelli delle nostre città di oggi, le scritture esposte hanno spesso un forte radicamento nel loro contesto e attivano varie forme di interazione dinamica con le immagini.

Per i primi cristiani il principale segreto da mantenere era quello della propria fede religiosa: rivelarlo avrebbe potuto mettere in pericolo l’intera comunità. Autodenunciandosi, il martire Adàutto –accanto al quale si trovano quelle parole- aveva violato quel patto del silenzio. Aveva detto ad alta voce (ab-boce) quelle cose che, per la sicurezza sua e degli altri confratelli, sarebbero dovute rimanere segrete (ille secrita). A questo punto, il senso della scrittura appare subito sotto un’altra luce. Non più un promemoria o una presa in giro, ma un commento lasciata da qualche frequentatore o visitatore della cappella riferendosi alla storia evocata da quella figura. “Non dire quei segreti ad alta voce!” Un’invocazione rivolta allo stesso Adàutto, come se evitando di dire quei segreti ad alta voce potesse ancora salvarsi. Oppure un generico avvertimento a chi si trovava a passare per di là. “Non dire i segreti ad alta voce”, altrimenti anche tu potresti fare la fine di Adàutto. Ad aver graffito quella scritta –conclude Calaresu- Non deve più essere per forza un prete, ma può anche essere un laico e, in teoria, pure una donna o uno dei ragazzi che si usavano per le letture liturgiche”. Persone insomma per cui quello poteva essere l’unico modo di scrivere: magari, pensando ancora di esprimersi in latino.

Giuseppe Antonelli