Sergio Corazzini, un poeta borghese piccolino

Forse la più pura tra le voci di una stagione, nel crepuscolo dove albeggia il ‘900, che influenzò un secolo di poesia.

“Il mio cuore è una rossa

macchia di sangue dove

io bagno senza possa

la penna, a dolci prove

eternamente mossa.

E la penna si muove

e la carta s’arrossa

sempre a passioni nove.

Giorno verrà: lo so

che questo sangue ardente

a un tratto mancherà,

che la mia penna avrà

uno schianto stridente…

… e allora morirò”.

Questo testo apre la raccolta “Dolcezze”, pubblicato da Diana Edizioni.

Quando si parla della poesia crepuscolare si sottolinea come non si sia trattato di un vero movimento, con tanto di manifesto, di dichiarazioni di poetica, di adesioni ufficiali. Ed è certo vero. Questo porta tuttavia a trascurare il rovescio della questione: vale a dire che proprio l’assenza di un programma esplicito e condiviso rende tanto più sintomatico e storicamente radicato l’affioramento pressoché contemporaneo, come per un fulmineo effetto a catena, di tanti poeti che mostravano di respirare la stessa aria del tempo, di condividere le stesse ansietà, pressioni, premure, sia esistenziali sia letterarie.

Se non è stato un movimento il crepuscolarismo è stato allora qualcosa di più: una costellazione capillarmente diffusa che ha rinnovato in profondità i modi della poesia italiana –nelle forme espressive, senza dubbio, ma ancor più nel tono, nella postura della voce, nella figura stessa del poeta- facendo sentire i suoi effetti ben oltre gli anni del primo quarto del secolo passato, in cui pure storicamente si colloca. Se di crepuscolari perfettamente ortodossi non ce ne sono (tranne forse Marino Moretti), in tanti sono comunque riportabili, poco o (più spesso) tanto, a quell’esperienza: Govoni, Corazzini, Gozzano, Palazzeschi, Vallini, Chiaves, Tarchiani, Martini; ma anche poeti come Saba, Sbarbaro, Valeri e perfino il primissimo Montale mostrano di avere respirato e assimilato qualcosa di quei modi poetici. Di qui un secondo rovescio. La definizione di poesia crepuscolare (la formulò Giuseppe Antonio Borgese nel 1910), che dal punto di vista tematico e psicologico risulta esattissima, finisce per generare un equivoco, o per lo meno per fare trascurare un punto essenziale. Quella poesia spesso e volentieri dimessa, uggiosa, priva di speranze e grandi orizzonti, e in certi casi anche, almeno in apparenza, un po’ tirata via, non rappresentava una fine, ma un inizio. Quei poeti erano tutti giovanissimi, ed erano comunque poeti nuovi.

Nato a Roma nel 1886, impiegato in una compagnia d’assicurazioni e malato di tisi (morirà a 21 anni), il borghese piccolo piccolo Sergio Corazzini è stato di tutti loro il più tenero e disarmato, quello che più ha parlato senza filtri ironici ma a cuore aperto. Le sue prime raccoltine di poesia, uscite a partire dal 1904, si possono trovare riunite, coi rispettivi titoli originari, nel volume “Dolcezze, L’amaro calice, Piccolo libro inutile” (Diana), accompagnate da un saggio introduttivo di Mario Musella. Vale la pena leggerle. Saba sosteneva ad esempio che Corazzini tra tutti i poeti del suo tempo fosse il più sincero ed essenziale, il più puro e insomma il più poeta; e sottolineava come queste sue qualità ne facessero a tutti gli effetti qualcosa d’inaugurale, e più precisamente una primavera.

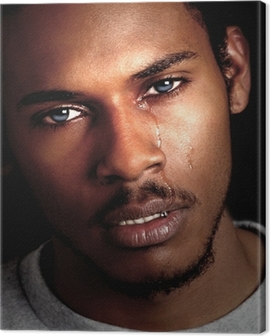

Si è trattato di un ben strano e paradossale crepuscolo, allora, se di fatto era qualcosa che cominciava. In fondo l’attrito che genera questa poesia sta proprio qui. Da una parte, l’esasperata inclinazione sentimentale a cui il giovane poeta romano sottopone il repertorio canonico di situazioni e motivi declinanti tipici del crepuscolarismo (che i nostri poeti avevano mutuato dalla poesia tardo-simbolista dei belgi e dei francesi): malinconia, rassegnazione, autocommiserazione, languore, malattia, sfinimento, pensiero della morte, pianto. Se il fanciullino predicato solo pochi anni prima da Pascoli era estatico e sapienziale, il fanciullo che dà voce alla scena interiore di Corazzini è invece mesto e piangente (ma si vorrebbe dire: splendidamente mesto e piangente). Nella sua poesia più celebre, “Desolazione del povero poeta sentimentale”, scrive: “Perché tu mi dici: poeta?/ Io non sono un poeta./ Io non sono che un piccolo fanciullo che piange”. Eppure, dall’altra parte, proprio la strenua necessità di uscire dalla letteratura, di dire la verità senza alcuna retorica (certo con tutte le ritorsioni che l’arte poetica, proprio in quanto arte, comporta), non si può non avvertire come una cosa nuova, un cominciamento. L’alba del Novecento è stata un crepuscolo, dunque; e reciprocamente.

Roberto Galaverni

Questo articolo de “La Lettura”, inserto culturale del Corriere della Sera, è stato pubblicato il 20 febbraio 2022, alle pp. 24-25.